Lorsque l’avion avait atterri à Helsinki, en ce début d’été maussade qui ressemblait étrangement à une fin d’automne, le ciel était bas, gris, presque sans horizon. J’avais logé dans un hôtel de briques brunes, tout près du « Fredrik Stjernvalls Park », ma vue gagnant, depuis mon balcon, un large horizon semé d’eau et d’arbres qui s’y reflétaient comme dans un miroir. J’étais venu en Finlande dans le but de faire un reportage sur la Laponie, son célèbre plateau lacustre, ses légendaires forêts de pins, d’épicéas et de bouleaux aux troncs argentés. Le lendemain, à bord d’une voiture de location, j’effectuai un long voyage qui devait me conduire aux environs de Kajaani, j’y avais loué un de ces charmants chalets badigeonnés de rouge qui sont inséparables de l’âme finnoise, un peu leur ombre portée. Le temps s’était amélioré et il y avait maintenant une manière de brume légère posée sur les choses à la façon d’un voile.

Tous les matins, muni de mon appareil photo et d’un carnet de notes, je parcourais ce beau paysage boréal, faisant ici une image d’une écorce cendrée, là celle d’un peuple de minuscules airelles, plus loin, quand la chance me souriait, je tirais le portrait d’une harde de rennes sauvages qui s’enfuyaient, disparaissant parmi le tremblement des bouleaux. L’après-midi, installé derrière ma table de travail, je triais les clichés, organisais mes notes et commençais à écrire les articles pour mon Journal. Si j’en jugeais par les premières impressions, le reportage promettait de belles surprises et je pensais à la satisfaction que Bergeret, mon Rédacteur en chef ne manquerait de manifester à mon retour. Il avait déjà effectué deux ou trois périples en Finlande et ne tarissait d’éloges sur cette belle terre nordique.

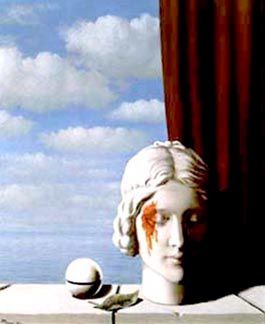

Tout se déroulait donc comme je le souhaitais, les rouages étaient bien huilés et dans l’espace d’une semaine il me serait facile de boucler mon projet et de regagner Paris, un long travail de réécriture m’y attendait. Depuis quelques jours j’avais aperçu sur la rive opposée qui n’était guère éloignée, le lac en cet endroit amorçant une courbe serrée, une Fine Silhouette qu’il ne m’était guère facile d’identifier et dont, cependant, je souhaitais faire la découverte. Il y avait si peu de monde en cet endroit, aussi toute apparition était-elle mystérieuse, auréolée d’un charme désuet, comme une image brillant derrière la vitre d’un chromo, parsemée de taches et visible à demi. Je me promettais donc un soir de me lever le lendemain dès que le jour poindrait, d’observer aux jumelles cette Inconnue qui, non loin de mon chalet, mais tout de même suffisamment éloignée pour demeurer anonyme, paraissait se livrer à un rituel qui devait se révéler rien moins qu’étrange.

Je me suis donc levé tôt, ai pris une collation frugale, me suis vêtu d’un blouson chaud, l’air est encore vif sous ces latitudes. Oui, je l’avoue bien volontiers, il ne me plaisait guère de me métamorphoser en voyeur mais la tentation était grande et ma volonté de m’y opposer quasiment nulle. Voici que Silhouette sort de son chalet, légèrement vêtue d’un fin chemisier, d’un simple jeans, pieds nus, un foulard enserrant une chevelure blond platine. A l’estime, je lui donne entre quinze et dix-sept ans, une toute jeune présence ici, seule, mais pour quelle étrange raison ? Je ne saurais rien en dire, sinon m’étonner et demeurer sur ce genre d’irrésolution manifeste. Maintenant Silhouette s’assoit sur ses talons, à la lisière de l’eau, ses pieds légèrement immergés. De ses deux mains assemblées elle cueille l’eau fraîche, la fait longuement couler sur son visage. Elle s’ébroue légèrement à la façon d’un petit animal sauvage puis incline son buste vers l’avant, si bien que l’eau ne peut que refléter son image à la façon d’un miroir.

Longtemps, comme fascinée par sa propre image, Silhouette demeure immobile à fixer l’onde. Qu’attend-elle ici de cette confrontation avec la surface réfléchissante ? Une révélation de soi, un accroissement de sa propre image ? Ou bien cherche-t-elle à sonder son âme, puisque les yeux en sont les fenêtres ? Que croit-elle trouver dans cette contemplation dont, jamais, elle n’aurait éprouvé la sensation ? Peut-être est-elle de nature inquiète, ne cherchant qu’une manière de réassurance narcissique ? Ou bien interroge-t-elle sa propre beauté ? : « Miroir mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ? ». Ou bien, encore cherche-t-elle à connaître sa propre identité, à se découvrir en tant que singulière ? A-t-elle brisé son vrai miroir et ne dispose-telle que de cette feuille d’eau pour se maquiller, mettre en ordre un visage que la nuit aurait fripé, simple acte cosmétique sans autre but que de présenter au monde un visage apaisé ? Est-ce une réverbération de sa conscience qui lui est donnée à l’aune de ce regard appuyé ?

Inutile de préciser que les questions fusent dans ma tête comme des feux de Bengale, comme des braises sur lesquelles soufflerait la tyrannie de la curiosité. Mais à peine ai-je formulé en moi ces étranges questions que Silhouette disparaît de ma vue, aspirée par la porte d’ombre de son chalet. A peine une minute s’est-elle passée que je vois un filet de fumée grise sortir du tuyau de la cheminée. Puis rien ne se passe que le silence et les traits gris d’oiseaux fendant la vitre du ciel. Je m’apprête à abandonner mon poste d’observation lorsque la Jeune Apparition se montre à nouveau, dans le plus simple appareil, sa peau hâlée s’imprimant sur la trame libre de l’air. Alors il me semble comprendre. Ici les habitants ont l’habitude, sitôt après leur sauna, de prendre un bain revigorant, astringent, qui les réconcilie bien vite avec la vie.

Silhouette a en effet plongé dans le lac dans un éblouissement de gouttes claires. Le spectacle est beau à voir et je prends à la hâte quelques photos qui témoigneront des belles coutumes boréales. Puis la Jeune Fille revient sur le rivage, passe longuement une éponge sur sa nuque alors que ses yeux semblent se perdre dans l’onde, attirés par quel mystérieux sortilège, quel souci à l’horizon de l’esprit ? Alors cette image me fait penser irrésistiblement à la peinture de Degas intitulée « Le tub », même posture, même abandon du corps à la joie de vivre, d’éprouver de sensuelles sensations. Oui, ce beau pastel joue en écho avec ce Nu Boréal, joue sur la même esthétique naturaliste qui souligne le trouble de la chair qu’une eau vient apaiser de son onction bienfaisante.

Peut-être ne s’agit-il que de ceci, dans les deux cas de figure, esquisser la félicité d’une plénitude, ne s’en remettre qu’à soi, une sorte de « face à soi » se satisfaisant de sa propre ivresse. Oui, à ce moment précis où la lumière monte dans le ciel avec sa traînée de poudre cendrée, où Silhouette terminant ses ablutions, se dispose à s’absenter pour toujours, je prends conscience du fait que mes jugements hâtifs sont empreints certes de naïveté, mais qu’ils manquent le réel, la simple vérité qui le traverse en filigrane. Je ne suis nullement triste cependant. Tout comme Silhouette, je ne peux que faire face à qui je suis, ne sachant pas très bien pour autant à qui j’ai affaire puisque tout Existant est à lui-même son propre mystère.

Soir. J’affiche sur l’écran de mon ordinateur les images de la journée : paysages lacustres avec leurs îles où tremblent les arbres aux feuilles légères, bois de rennes sculptés par le vent, débris de mousses étoilées, fragments de lichen à la belle teinte vert-de-gris. Puis je découvre, dans un ravissement non dissimulé, les plans rapprochés que j’ai pris de Silhouette. Que dire d’elle si ce n’est sa beauté nordique, simple et naturelle ? Son visage est lisse, candide, frais comme une eau de torrent. Ses yeux couleur noisette boivent l’existence avec douceur, confiance. Ses lèvres esquissent un sourire dans une teinte de Nacarat subtile, découvrent une belle rangée de dents blanches telle l’écume. Ses cheveux de paille et d’or entourent son visage d’une auréole heureuse et ceci suffit à me combler de joie.

Mais que valaient donc mes interprétations d’il y a peu ? ne révélaient-elles plutôt une inquiétude intérieure qui m’est propre ? On ne projette jamais mieux ses propres fantasmes qu’à les prêter à autrui ! Qu’aurait eu donc à prouver cette Mince Concrétion Boréale qui n’aurait été elle-même en sa plus effective vérité ? Silhouette est Silhouette et ceci lui suffit. Foin des miroirs aux alouettes et autres pièges narcissiques, ils ne font que nous abuser et nous fournir des justifications qui s’annulent à même leur légèreté. « Insoutenable légèreté de l’être », disait le brillant Milan Kundera. Que reflètent donc les miroirs si ce n’est ceci ?

Dans quelques jours je regagnerai Paris, la tête emplie d’images, le cœur parcouru de mille ressentis, l’âme envahie de mille reflets. Serai-je un miroir pour moi ? Les autres seront-ils un miroir pour ma conscience ? Une forêt de questions dont aucune ne saurait trouver de réponse, sinon dans l’intime conviction de soi. Oui, l’intime ! A Paris, parmi la brillance grise des toits de zinc, ces miroirs atténués de l’être, qu’y pourrais-je donc voir qui ne serait nullement moi, qui ne serait nullement elle ? Que quiconque possède la réponse me l’apporte. J’ai hâte de savoir, l’être-de-l’autre, l’être-mien, ces images qui font mon siège et me tendent parfois l’immarcescible miroir de la confusion, du doute, de la peur de différer de qui-je suis dans la nuit qui vient. L’encre est si dense, si illisible qui glace le ciel ! Oui, le glace !

/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)