©e-litterature.net

L'Aventure fictionnelle ou l'impossible réel.

Le réel est une question. Une vraie question dont bien souvent nous ne prenons pas la mesure. Comment nous apparaît-il ? Comment nous parle-t-il ? Comment pouvons-nous le faire nôtre, le posséder en une certaine manière ? Est-il si facile à appréhender qu'il y paraît de prime abord ? Et puis pouvons nous en saisir la substance ou bien n'est-il qu'une pure illusion à l'orée de notre conscience ? Le réel est-il ce qui fait constamment phénomène devant nous et que nous acceptons aussitôt dans une manière d'évidence ? Est-il le même pour chacun d'entre nous ou s'illustre-t-il sous des figures différentes ? Une simple question de "point de vue" dont notre subjectivité nous assurerait d'une façon singulière ? Mais prenons un exemple concret seul à même de nous guider dans une connaissance qui, faute de s'appuyer sur lui, demeurerait une simple méditation intellectuelle.

Le phénomène du paysage.

![0 [1024x768]](https://image.over-blog.com/u9yIwkH_bHhpfU1v6rRpHdVKmIo=/filters:no_upscale()/http%3A%2F%2Fwww.e-litterature.net%2Fpublier3%2Fspip%2FIMG%2Fhtml%2Faf.jpg)

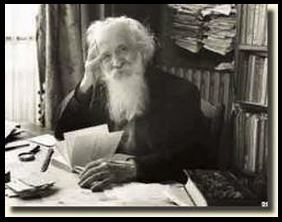

(Photographie de l'Auteur).

Ce paysage, au bord de l'Océan, avec son ciel gris-bleu, l'écume blanche de ses vagues, ses barres de rochers inclinés, son sable parcouru de rides, les traces de pas, nous apparaît dans une forme qui ne peut témoigner que de sa réalité. Mais cette prétendue réalité est-elle vraiment à la mesure de ce que nous attendons : à savoir qu'elle nous assure de sa présence avec suffisamment de certitude ? Si le mot de "réalité" (du latin "res", la chose), désigne le caractère de ce qui existe effectivement, par rapport à ce qui est imaginé, rêvé ou fictif, nous ne pourrons que nous accorder, placé face à ce fragment de nature, sur son existence effective. Il y a bien ces rochers sur lesquels nous pouvons marcher, cette eau dont nous sommes à même d' éprouver la fraîcheur, ce sable qu'il nous est loisible de faire couler entre nos doigts.

Toutes ces choses ne sont pas seulement des sortes d'hallucinations, de sentiments que nous éprouverions à leur endroit, de fictions dont nous aurions établi les fondements sur le rivage à la seule grâce de notre imaginaire. Mais pour que ces choses du réel puissent nous atteindre avec une manière d'authenticité nous assurant bien de leur être, il faut à notre perception des assises suffisamment stables, immuables; à notre entendement un cadre intangible sur lequel il puisse établir quelques hypothèses vraisemblables.

Seulement, si le paysage considéré paraît assurer son règne dans une relative permanence, nous-mêmes, en tant qu'observateurs, ne sommes jamais dans une position identique qui assignerait ce cadre de la nature à une sorte de vue fixe, indépassable, ni dans les limites de notre propre corps, ni dans le cercle de nos idées constamment soumises au nomadisme de l'exister. De ce simple fait, nous portons toujours sur les choses que nous rencontrons des vues constamment changeantes, nous les jugeons selon telle ou telle inclination passagère. Cette simple mobilité, cette disposition permanente à la plasticité installe le monde dans un jeu kaléidoscopique, dans une saisie pareille au tremblement de l'existence, lequel, parfois, ne nous propose guère de ce fameux réel que des esquisses floues, toutes proches du mirage.

Considéré de la sorte, le paysage dont les fondements nous semblaient assurés pour l'éternité, ne nous apparaît plus avec la même persistance, la même structure immuable. Or, toute réalité, pour faire sens, a besoin de s'installer dans une postérité l'assurant d'une forme stable. Ce rocher devant nous, soumis au changement permanent et à une certaine forme d'érosion sinon de corruption peut-il témoigner de ce qu'il est vraiment alors qu'à chaque instant la vague vient lui ôter quelque fragment de sa substance ? Il n'est "réel" qu'à l'aune d'un temps figé de l'ordre du concept, non référable à l'essence de l'exister toujours soumise à l'impermanence, au renouvellement, au recyclage des éléments.

Et puis l'homme n'est pas sans mémoire, sans vécu. Observant ces rochers, cette eau, ce sable, il ne reste pas dans une espèce de sidération qui le placerait vis à vis de ces choses avec une vue unique, des émotions stables, des idées définitives. Dès que l'acte perceptif s'ouvre, aussitôt surgissent mille perspectives, mille projets, mille foisonnements multiples faisant la richesse de l'individu, sa disponibilité au déploiement, à l'efflorescence, à la quintessence. Toutes ces conditions de la multiplicité du vivant ne pourraient lui être ôtées qu'à suspendre son essence, à le précipiter dans une manière d'hypostase le ramenant aux contingences les plus limitées. Sans tomber dans les excès projectifs de l'animisme faisons, l'instant d'une courte pause, l'étonnante hypothèse que les choses seraient douées d'une conscience, cette dernière fût-elle infinitésimale.

Et inversons le cadre perceptif en assurant au rocher, à l'eau, au sable, quelque infime qualité de "jugement". Mais alors, l'homme que vous êtes, en train de regarder ces merveilles de la nature sera évalué à l'aune de ses manifestations changeantes et imprévisibles, de ses voltes multiples, de ses brusques retournements, de ses allers et retours primesautiers et bien malin serait, du rocher, de l'eau, du sable, celui qui pourrait tracer votre portrait, décrire votre image, esquisser les contours de votre singularité. Entre eau; rocher; sable il ne pourrait y avoir que polémique, chacun étant assuré d'avoir perçu votre propre réalité dont il ne saurait y avoir d'autre forme possible.

Et cette réalité multiple que les choses percevraient théoriquement de votre apparence ne se distinguerait guère des réalités plurielles qui ne manqueraient pas d'apparaître aux yeux d'autres observateurs. Il est dans la nature de l'acte de saisie du réel de sélectionner, trier, classer selon sa propre inclination. Chacun s'inscrit dans cette visée à partir de ses expériences particulières, ses affinités, ses tendances et quantité d'autres menues considérations. Le rocher, depuis sa compacité, son opacité, sa densité, n'a rien à nous révéler du point de vue de sa réalité effective. Il n'est que mutité, cécité, surdité. Sauf à s'installer dans une forme de pensée magique, la pierre, le galet n'ont rien à nous dire de leur réalité, n'ont rien à prouver de leur matérialité. Ils sont posés devant nous avec la force de l'énigme et c'est bien nous qui avons à les pourvoir d'un langage, à les installer dans une parole signifiante. La réalité, c'est nous qui la leur conférons, chacun à notre manière, avec nos passions ou nos indifférences, avec nos certitudes et nos doutes.

Du réel nous ne prélevons jamais que quelques indices que nous réaménageons constamment pour en faire du vraisemblable, du possible, du palpable, de l'interprétable, du compréhensible. C'est une des raisons pour lesquelles nous nommons les choses : afin que, sorties de la densité matérielle, elles puissent parvenir à une désocclusion. Notre regard les en assure, notre esprit pourvoit à leur émergence, nos actes les mettent en jeu sur la scène du monde. L'arbre existe-t-il réellement à l'abri de la vision humaine ? Le désert a-t-il encore quelque signification quand le nomade l'a déserté ? La nappe liquide au fin fond de la forêt tropicale humide a-t-elle encore la moindre justification quand le peuple de l'eau l'a délaissée? Le réel est une constante et infinie construction intellectuelle. Il n'est jamais sans l'œuvre de l'homme, jamais sans son concept, son imaginaire, ses émotions, sa capacité à créer, sa propension à assurer le vivant de son attention toujours renouvelée. Des choses réelles à notre propre réalité, de notre propre réalité aux choses réelles, il y a toujours constant réaménagement, changement de perspective, considération, en définitive, d'une toujours nouvelle réalité succédant toujours à une autre réalité de nature différente.

De façon à rendre ce réel stable et interprétable avec exactitude, il faudrait aménager un suspens du temps, de l'espace. Ce qui revient à dire : sortir du cadre sensible dont nous sommes affectés tout au long de notre existence (les choses aussi, bien évidemment) pour se retrouver dans l'absolue certitude de l'Idée. On aura compris qu'une décision de cette nature ne saurait nous appartenir. Elle fait seulement signe en direction d'une visée théorique, d'une contemplation. Pour le dire autrement, le réel n'est qu'une pure virtualité s'actualisant toujours selon une subjectivité, en un lieu et un moment donnés jamais renouvelés. Le réel est toujours à construire. Seule la conscience de l' homme, de chaque homme, est en mesure d'en poser les assises signifiantes.

Prélever des fragments du réel.

Non seulement le réel est changeant, protéiforme, mais il ne nous apparaît jamais en totalité. Le monde ne se livre à notre regard qu'avec parcimonie, selon une succession de facettes dont notre conscience cherche constamment à faire la synthèse. Le Philosophe Alain faisait remarquer que le dé à jouer ne se donne jamais à voir que dans une manière d'incomplétude, face après face, sa représentation globale résultant d'une activité constituante de l'esprit humain.

Ainsi, cette eau de l'océan, de proche en proche, fait-elle signe en direction de toutes les eaux de l'univers. Il en est de même pour les rochers et leur relation avec la terre, l'air et l'immensité de l'espace ouranien. Toujours un trajet du particulier à l'universel. Mais pour bien percevoir le monde en son déploiement, ses innombrables lignes de fuite, ses infinités d'interprétations il faut partir du fragment, du simple, de l'élémentaire et les rapporter à soi afin d'y faire surgir une première compréhension. Cette réalité du rocher qui me fait face, avant d'être idéelle et universelle est réalité-pour-moi; elle joue en écho avec ce que je suis en essence, avec mes préoccupations, mes affinités, mes souvenirs, mon imaginaire. Jamais le rocher-pour-moi ne peut être le rocher-pour-l'Autre. Ce rocher posé là, devant moi, s'il a bien été crée par la Nature, c'est toutefois moi qui lui ai accordé une réalité.

Le perçu avant d'être simplement une réalité purement subsistante est conçu, c'est à dire que j'en constitue l'origine, que je lui donne acte par une pure décision de ma subjectivité. Telle chose que j'ignorerai dans ma quête perceptive sera, au contraire, mise en valeur par un Autre que moi. Autrement formulé : le réel, nous lui accordons sa mesure à l'aune de nos intérêts, de nos tendances, de nos choix. Le réel apparaît donc comme le résultat d'une pure délibération de l'individu.

S'il y a communauté des points de vue et accord réciproque sur ce fragment de paysage avec Celui qui, comme moi, contemple , il ne saurait y avoir fusion des mondes. Le monde-mien est toujours différent du monde-tien, tout simplement relativement au fait que nous n'habitons pas les mêmes frontières de peau et que la peau enserre, symboliquement parlant, des expériences différentes, des vécus s'alimentant à des sources distinctes. Ainsi le réel-pour-nous résulte-t-il d'une permanente dialectique avec ce qui est autre et toujours nous interroge.

Réel, symbolique, imaginaire.

L'exister, s'il se réfère aux trois registres fondamentaux du réel, du symbolique, de l'imaginaire, ne s'accomplit que sous l'autorité des catégories, lesquelles, au fil du temps ont acquis une souveraineté de droit. L'entendement humain a besoin, pour pouvoir s'exercer, d'opérer par fragments successifs, quitte à en réaliser une synthèse a posteriori. Mais scinder la totalité n'est qu'un pis aller en matière de compréhension du monde. Le réel semble toujours avoir droit de cité par rapport aux autres catégories, comme si le symbolique et l'imaginaire en constituaient des événements périphériques.

Or, ce paysage, ne peut nullement revendiquer son appartenance à une catégorie plutôt qu'à une autre. Cette partie du monde offerte à mon regard, livrée au travail de ma conscience comporte, à l'évidence, sa part de réel directement perceptible, tangible, mais aussi sa charge d'imaginaire, de symbolique. De ce rocher je peux extraire la statue compacte, lourde, aux formes accomplies; mais aussi bien, ce rocher, je peux l'imaginer semblable au rocher de Sisyphe avec toute sa charge existentielle et métaphysique; aussi bien je peux, à partir de son apparition dans mon champ perceptif, l'assigner à une fiction telle celle de la Roche Tarpéienne à partir de laquelle, dans la Rome antique on précipitait les criminels, les déficients mentaux et physiques. Réel, symbolique, imaginaire s'ils n'apparaissent pas liés d'une façon indissoluble dans nos expériences de vie n'en constituent pas moins les trois attaches significatives dont nous ne pouvons jamais faire l'économie.

Le rocher perçu : du temps, de l'humain, du langage, de l'art.

Mais revenons au paysage et tâchons d'y trouver quelques explications, quelques débuts de langage qui pourraient s'y faire jour; quelques perceptions dont nous pourrions être saisi dans le recueil de la vision.

La temporalité ne peut manquer de surgir face à la symbolique qui est latente dans l'image. Au-dessus de l'horizon, cette opalescence, cette vacuité de l'air n'est-elle pas une vue ouverte à toutes les interprétations, une fuite éternelle vers un infini qui ne peut que nous questionner du fond de son énigme ? Et cette eau bleue et blanche, semblable au pastel, au trait à peine esquissé de l'estompe, n'illustre-t-elle pas une réplique des eaux primordiales dont la terre est issue ? N'est-elle pas une eau purement temporelle promise à une érosion, une dégradation dont les rochers auront à connaître à la mesure de leur délitement, de leur lente décomposition sous la forme du galet d'abord, du sable ensuite, enfin de la poussière comme apparition ultime du réel ?

L'humain est aussi présent, non dans une visibilité effective, dans un questionnement seulement. Traces de pas métaphysiques, au sens premier s'entend, posant la question essentielle de ce qui pourrait se découvrir au-delà de la physique, de l'empreinte matérielle des choses, de leur contour dont nous ne sommes parfois assurés que sous la perspective de l'illusion.

Le langage s'inscrit aussi dans le projet du paysage. Non en tant qu'énoncé clair et évident que pourrait proférer le rocher, de discours que l'eau viendrait murmurer à notre oreille. Ici, c'est le langage du monde en tant que présence dont il faut nous approprier. Bien au-delà des volutes d'air bleu, ce sont de très lointaines contrées qui viennent témoigner de leur appartenance à notre horizon humain, ce sont les tremblements de feuilles en haut de la canopée, les cris des aras, les mélopées de peuples soumis, les chants syncopés venus des plantations de cannes à sucre; ce sont les bruits circulaires de tours de potiers sur lesquels se façonnent les belles œuvres des civilisations, les poteries Nazca dans les Andes, l'écoulement froissé de l'eau dans les rigoles de pierre du Machu Picchu, le chuintement des joncs tressés par les tribus Tiwanaku pour en faire leurs barques végétales.

L'eau n'est pas moins muette que l'air. Elle s'agite continûment dans ses remous de bulles, ses circonvolutions abyssales ; elle frappe le socle de la terre, érode les côtes, monte à l'assaut des rivages, des îles plates du Pacifique, attaque les glaciers qui s'effondrent dans le froid anonymat des banquises bleues. L'eau dit aux hommes leur belle aventure, leurs explorations, leurs conquêtes, leur inconséquence aussi, leur entêtement à ne pas écouter la grande symphonie des éléments.

Les rochers inclinés nous font entendre leur longue généalogie, leur bruit de fusion, leur écoulement de lave, leur solidification au cours des périodes géologiques, leurs élévations en dykes que vient perforer l'air chargé de sable. Leur effritement est aussi perceptible dans les ressacs du sable, les remous de poussière. Mais le langage du paysage ne se contente pas de l'émission de quelque vérité primaire entrelacée avec le parcours de l'eau, le feu de la pierre, la fluidité de l'air. Il se mêle aussi de culture, fait naître en nous des images, des mélodies, des situations. Il convoque la figuration picturale, les grandes œuvres que les hommes ont disséminées sur la surface de la terre depuis des temps immémoriaux, à partir des premières manifestations de l'art pariétal jusqu'aux modernes créations de l'art contemporain.

C'est bien là la force du réel, sa véritable essence que de mobiliser notre imaginaire, de féconder notre disposition au symbole, de nous mettre en demeure d'interpréter ce qui vient à notre rencontre. Le réel n'est jamais un objet compact nous faisant face dont nous ne pourrions que constater la face énigmatique. Nous pouvons entrer en lui, nous assigner à sa désocclusion, le mettre en demeure de nous livrer les clés de sa compréhension. Que seraient, en effet, ces masses d'air, cet océan agité, ces barres rocheuses, ce sable s'ils n'étaient présents pour nous délivrer des messages, pour nous disposer aux multiples interprétations qui saisissent l'homme depuis son premier souffle ? Toute perspective naturelle porte en creux l'empreinte des œuvres humaines. Ce paysage aussi bien que toute chose rencontrée au hasard de notre cheminement. Comment être face à cette manière de démesure sans que surgissent en nous les formes esthétiques qui jouent en contrepoint ? Tout est lié : il suffit de mettre en relation. Mettons donc en relation avec ce qui tient un langage commun.

Observant les rochers face à l'océan, nous sommes en même temps saisis d'autres lieux, d'autres représentations. Ce qu'il nous a été donné de voir, dans un Musée, dans les pages d'un livre, nous le régurgitons comme un rapace restitue sa pelote nourricière. Nous sommes sur la crête vert émeraude de Courbet, tout près du ciel d'orage; nous observons depuis les rochers noirs d'Homer Winslow les vagues faire leurs assauts d'écume blanche; nous nous tenons en haut de la falaise édifiée par Arthur Hill Gilbert afin de jouir du spectacle des roches fauves que l'eau turquoise vient baigner de ses lames apaisées. Et il faudrait encore ajouter les merveilleuses estampes japonaises de la période ukiyo-e, surtout la Grande vague de Hokusai, avec, en toile de fond, le cône neigeux du Fuji Yama.

Il faudrait s'entourer d'ambiances musicales comme dans "Les jeux d'eau" de Maurice Ravel; il faudrait hanter les hautes falaises de Bretagne ou d'Etretat; parcourir le sable des dunes tout en haut du Pilat; il faudrait convoquer en un seul lieu, un même temps, toutes les expériences, tous les souvenirs qui peuvent jouer cette partition existentielle si particulière. Une vie n'y suffirait pas. Mais nous n'avons nullement à restituer tous ces arrière-plans; nous n'avons aucune volonté à mettre en œuvre. Tout ceci se fait dans l'immédiateté de la saisie perceptive, presque toujours à notre insu. En effet, comment repérer dans l'émotion subitement ressentie face à cette meute de rochers levés vers le ciel, la situation ancienne qui en constituait les fondements : peut-être les premières pierres signifiantes dont notre enfance dressa le cadre ? Mais peu importe, l'événement qui nous mobilise tout entier dans notre contemplation de l'étendue océane n'a nul besoin d'être interprété pour faire sens. Sans doute avons-nous même oublié les minces aventures qui en constituèrent les prémices. La présence du lieu se suffit à elle-même.

Le paysage réel considéré comme fiction.

Ces quelques considérations nous permettent cependant de considérer d'une autre manière le fragment de nature dont nous faisons l'expérience. Cette eau, ces rochers, ce ciel écrivent une histoire, mettent en place les assises d'une fiction. Le réel n'est jamais une donnée pure qui pourrait s'abstraire de toute contingence. Le réel porte toujours avec lui quantité de significations associées, de menus faits divers, de digressions. Jamais il ne nous est donné comme un absolu, jamais il ne revendique de position objective, irréfutable. Bien au contraire il autorise toutes les fantaisies, il apparaît en de multiples esquisses se reconfigurant sans cesse.

Faute d'être cela, privé de sa plasticité essentielle, il n'aurait plus d'espace où dérouler son jeu. Il ne serait alors qu'une eau morte, fossile, enfouie sous des strates d'incompréhension. L'intérêt du réel, dans la rencontre que nous faisons de lui, est bien de nous autoriser à l'interpréter à notre guise. Le monde-pour-moi n'est jamais une duplication du monde-pour-l'Autre. Et c'est, du reste, parce que nos deux mondes sont différents qu'ils sont compatibles et peuvent dialoguer dans l'ordre de la différence, de la comparaison, de la complémentarité. Rien ne peut jamais signifier à partir d'une fusion en miroir. Le monde n'est monde que parce qu'il porte en lui les conditions d'une dialectique, parfois d'un combat, souvent d'un accord.

Si nous avons pu émettre quelques idées sur ce réel en question c'est uniquement en raison de sa capacité à se constituer enparenthèse fictionnelle. Si, par nature, il avait été dépourvu de ce langage, il n'aurait pu nous apparaître que sous la figure de la mutité, de l'incommunicable, de l'incapacité à affirmer son être. Et l'être-réel-du-monde, c'est bien sa disposition à l'événement, son ouverture à l'histoire, à la narration, sa toujours possible inclination à projeter du sens, sa quête en direction de la fable, du poème, du chant. L'être-réel-du-monde n'a d'autre alternative que d'inscrire sa progression dans une ouverture polyphonique. Privé de voix, il ne serait plus. Il n'aurait plus espace ni temps où se déployer.

L'exister comme fiction.

Mais nous avons déployé assez de notions à propos du paysage et du sens caché que l'on pouvait y déceler. Il s'agit maintenant de se poser la question de savoir si l'existence en totalité peut se rapporter à la fiction. Qu'en est-il de notre propre réalité et pouvons-nous l'approcher avec suffisamment de pertinence ? De prime abord le problème semble être celui du recul nécessaire à notre propre jugement nous concernant. Et ici il ne saurait s'agir d'objectivité. Nous ne pouvons être qu'un Sujet en quête de lui-même : à savoir une pure subjectivité. Le recul se réfère plutôt à l'ampleur de vue nécessaire pour saisir, d'un seul empan, la totalité de notre existence.

Bien évidemment nous sentons aussitôt que nous butons sur un obstacle infranchissable de l'ordre de la métaphysique. Observer notre réalité entière implique notre finitude. Nous ne sommes "fini" qu'une fois mort, ce qui revient à dire que la tâche synthétique revenant à notre conscience apparaît aussitôt nulle et non avenue : une aporie. Seul le Néant pourrait nous servir d'issue mais nous savons qu'une telle hypothèse est absurde par nature. Et puisque nous ne pouvons nous-mêmes nous commettre à faire le récit de nos existences, d'autres s'en chargeront à notre place qui écriront une fable, faute de posséder toutes les clés de notre compréhension.

Ecriture et réel.

Mais, l'espace d'un instant, laissons libre cours à une aventure existentielle toujours possible. Parvenu au terme de notre existence, nous décidons de nous lancer dans l'écriture de notre propre biographie. Nous prenons des notes, nous rassemblons des documents, nous cherchons des témoignages afin de cerner au plus près la réalité qui aura été la nôtre. Nous écrirons méticuleusement, chapitre après chapitre, par le menu, avec un noble souci du détail tous les événements qui auront tissé notre vie. Tant que nous serons occupé à les relater, le doute nous saisira peu. Nous vivrons à nouveau, par procuration, les jours passés, nous retrouverons des souvenirs que l'on croyait perdus à jamais.

En fait, nous redoublerons notre existence, nous l'assignerons à rendre compte du réel. Seulement, dans cette activité d'archivage, il ne faudra pas introduire de césure, de pause. Faute de quoi le temps suspendu jouera contre nous. Bientôt nous nous apercevrons que cette réalité mise en œuvre est constamment livrée à l'approximation, à l'à-peu-près, que les faits trop anciens s'habillent volontiers d'une touche d'invention, que les épisodes occultés par la mémoire doivent faire appel à l'imaginaire, à l'improvisation, que l'inévitable jeu entre les épisodes vécus se pare vite des traits de la fiction; qu'en un mot, c'est d'une histoire dont il s'agit avec toute sa charge d'ambiguïté, sa disposition aux vérités tronquées.

Alors, plus rien ne semblera tenir que cette vaste scène où se devinent, dans la pénombre, les poulies et les rouages de la machinerie; les perspectives de carton-pâte des personnages d'une très ancienne commedia dell' arte, les jeux de rôle et les faux-semblants. Il ne s'agira plus de nous, de notre empilement de chair et d'os. Il s'agira de nous en tant que langage. Nous aurons rejoint notre essence humaine tout simplement en renonçant aux artifices, aux ruses, aux esquives. Nous prendrons alors conscience, juste avant de refermer les pages de notre existence, que nous ne sommes qu'un genre de biofiction, d'histoire que le monde écrit à notre place afin de nous donner lieu et temps l'espace d'une vie. Dès lors, il n'y aura plus place pour une interprétation "vraisemblable". Nous serons dans la FABLE et nulle part ailleurs.

(Au sujet des implications littéraires de ce thème du réel et de la fiction,

on lira, dans ce même Site, l'article intitulé :

"Autobiographie : mythe ou réalité ?" )

/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)