VOYAGE EN EXUVIE

Prologue.

1) Terre Blanche.

2) Comme un lézard.

3) Le Chemin du Ciel.

4) Dionysos.

5) Exuvie ? Exuvie !

6) Apollon.

7) Adret et Ubac.

8) La Voie Royale.

9) Epilogue.

******************

« Tout était écrit. Tout était lisible, là, sur

cette peau, comme sur la peau du monde ! »

J.M.G. Le Clézio . « Terra Amata »

PROLOGUE

Le Passager s’assit, regarda l’immense plaine qui s’étendait à ses pieds. Une sorte de poudroiement lui fit cligner les yeux. Il porta sa main en visière au-dessus de son front. La lumière trop vive l’obligea à fermer les paupières. Il essaya, par la pensée, de reconstituer les détails du paysage, les lignes de fuite, la perspective. Rien ne s’imprimait sur le fond de sa conscience.

Il rouvrit les yeux, pivota sur lui-même. La lumière, maintenant, était latérale, basse. Elle faisait apparaître les sillons de la terre, les rides de poussière, les crevasses, les fissures qui entaillaient la mesa de terre rouge. Un sourire éclaira le visage de l’homme qui, lui aussi, était marqué de lignes, de coupures, d’anciennes cicatrices. Il promena ses doigts sur sa peau meurtrie, sur les picots de barbe qui commençaient à hérisser ses joues. Il fut heureux de reconnaître les stigmates qui faisaient comme une signature à la surface de son épiderme.

Tout au bout de la mesa, des arbres griffaient le ciel de leurs branches aiguës. Il se leva, se dirigea vers eux. Il n’en voyait que les silhouettes, semblables à des personnages hagards sur une scène de théâtre.

C’étaient des baobabs, immenses, accrochés au ciel par des branches pareilles à des racines, arrimés à la terre par leurs énormes fûts. Sorte de pachydermes antédiluviens. Il palpa leurs troncs, leurs rugosités, leurs callosités, - il pensa à ses propres mains meurtries par les outils -, il effleura des plaies remplies de sève, il souleva des écailles, contourna des tavelures, découvrit des fentes, des meurtrissures, des trous d’insectes.

Le Passager s’assit, s’appuya au tronc d’un baobab. La lumière déclina. Il fut soudain enveloppé d’une nuit fraîche, obscure. La faible clarté des étoiles ne lui permettait plus de voir l’étendue plate de la mesa, l’architecture immobile des baobabs. Il passa à nouveau la main sur son visage, en éprouva la rugosité, les fractures, le discontinu. Il s’aperçut que ses doigts avaient, en même temps, conservé la mémoire des empreintes du sol d’argile, des scarifications de l’arbre géant.

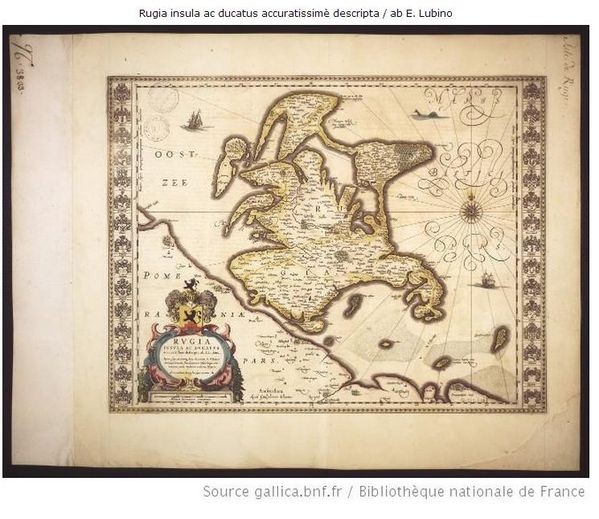

La certitude fut en lui que tout cela était identique : sa peau, la terre, l’arbre. Ils étaient faits de la même chair vivante sur laquelle s’étaient imprimées les lignes de l’existence comme autant de marques uniques et indélébiles. Une sorte de cartographie, semblable à des empreintes digitales, à des parchemins portant des signes, à des tablettes d’argile incisées au calame.

Lui, le Passager, était donc une écriture qui témoignait, par sa conscience, d’une grande calligraphie terrestre et universelle. Celle portée par la glaise, les arbres, les frontons des temples, les livres, les graffiti des murs, les pierres tombales, les actes de naissance, les lézardes des trottoirs, les fissures des routes, les failles des carrières, les fêlures sous-marines, les tatouages, les gribouillis des enfants, le dessin du givre sur les vitres, la fumée des feux de camps, le clignotements des fanaux, les sillages des cargos, le vol rapide des mouettes, les écharpes de brume, les sillons des vallées, les éclats de silex, les pierres levées, les zigzags des frontières, l’empreinte des pneus, les traces dans la neige, la buée dans le froid de l’hiver, le rythme des moraines, la dérive des glaciers, la braise des cigarettes, les fards à paupières, le rouge des lèvres, la blancheur des os, les nervures des feuilles, le déplacement des voitures, les pensées, les rêves, la fuite des jours…

Tout cela était donc pareil : lui, la courbure du vent, la course des astres, le flux, le reflux des marées, les saignées de bitume à la face de la terre, la translation des fourmis, la lente dérive des péniches, l’irisation des arcs-en-ciel, la rotation des écluses, le clignotement des feux, les traits de vapeur des avions, l’éclat des barres de néon, la rumeur des affiches, la lueur bleue des postes de télévision, les carrés de lumière des immeubles, des tours, le sifflement des percolateurs, les mouvements des draisines, les torches des bateaux-mouches, les rires, les mots chuchotés, l’éclat des dents blanches, les gorges déployées. Tout était vraiment pareil. Des multitudes de signes qui témoignaient. Equivalents, interchangeables. Tous fuyants, intemporels, toujours renouvelés. Signes imprimés à la face de l’eau, mobiles, fragiles, fugaces, solubles. Infiniment solubles.

Qu’avait-il, lui, l’anonyme Passager, à rajouter à cette marée, à ce trop-plein, à ce maelstrom qui s’enfuyait continuellement par le trou d’une bonde sans fin ? Quoi donc qui pût flotter à la surface des choses ? Un cri, des mots, une écriture, des gesticulations? Non, ceci était simplement dérisoire.

Qu’avait-il à dire qui lui permît de se distinguer de toutes ces manifestations mort-nées?

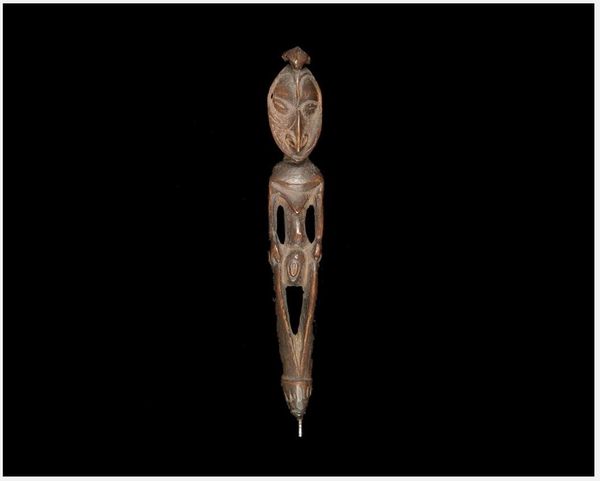

Une seule chose à confronter à son propre regard, à celui des autres : sa PEAU, avec ses blessures, ses entailles, ses traumatismes, ses excroissances, sa peau avec ses cicatrices, semblable à celle des lézards, à leurs fourreaux d’écailles qu’ils abandonnent lors de leurs mues successives. Seulement cela pour témoigner, pour dire les signes de la vie à même la chair vivante, le pathos épidermique.

Témoigner avec les marques visibles de sa souffrance, de sa douleur, tant qu’il est temps, tant que les vergetures, les incisions, les sutures, les excoriations, les meurtrissures n’ont pas basculé dans la poussière, dans l’ultime refuge du non-dit, du néant.

Sur la mesa, le vent s’est levé. Le Passager s’est réfugié dans l’ombre des baobabs. Il s’est couvert d’une toile. Dans son sac il a pris un livre, a allumé son briquet. Il fume sous les étoiles, rejetant dans l’air pur de longs signaux de fumée. Il tourne les pages d’un livre qu’un aveugle inconnu lui a offert. De ses doigts il parcourt les picots de l’écriture Braille.

Sur le maroquin, d’abord, dont les stigmates sont comme les cicatrices de la peau. Il déchiffre le nom du poète : Hölderlin ; le titre de l’ouvrage « Pain et Vin ». Il tourne les pages, interroge le saillant des mots. Le poète y parle de l’homme en général, de la situation fondamentale qui est aujourd’hui la sienne. Il le définit, l'homme, comme éloigné de sa propre essence, exilé dans un pays étranger, sans que cet exil apparaisse de façon claire à sa conscience :

« Un signe, nous sommes, mais privé du sens ».

L’homme referme le livre, parcourt songeusement la peau vivante du livre, le message des graphies en relief. Il pose l’ouvrage sur sa poitrine, sur des blessures anciennes, signes contre signes. Il s’endort sous les étoiles qui font, dans le ciel, des points de lumière semblables aux signes secrets du livre, au chant du poète dans le secret des pages.

**********

/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)