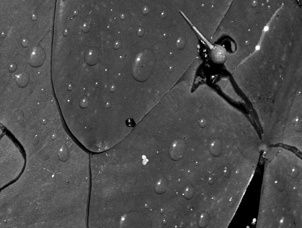

Saturne.

Polidoro da Caravaggio – xvie siècle

Source : Wikipédia

***

Georges Brassens

« Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps Il porte un joli nom « Saturne » mais c’est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom « Saturne » mais c’est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose, pour se désennuyer un peu, Il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Cette saison, c’est toi ma belle, qui a fait les frais de son jeu Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui a payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C’est pas vilain les fleurs d’automne, et tous les poètes l’ont dit Je te regarde et je te donne mon billet qu’ils n’ont pas menti Je te regarde et je te donne mon billet qu’ils n’ont pas menti Viens encore, viens ma favorite, descendons ensemble au jardin Viens effeuiller la marguerite de l’été de la Saint Martin Viens effeuiller la marguerite de l’été de la Saint Martin Je sais par cœur toutes tes grâces et, pour me les faire oublier, Il faudra que Saturne en fasse des tours d’horloge de sablier ! Et la petite pisseuse d’en face peut bien aller se rhabiller. »

[«Saturne préside au déroulement du temps. Il est à la fois le dieu de l’agriculture et celui du Temps. On peut le considérer comme la vibration située à l’origine du monde formel.»

Myriam Philibert

Dictionnaire des Mythologies.]

*

Minces prolégomènes pour servir à une saisie du temps contemporain. (ou une moderne commedia dell’arte). « Le réel est une fiction. En pire ! » Le temps météorologique : froid. Le temps chronologique : fuyant. On n’en voit ni le début ni la fin. La ville : noire avec des traînées grises. L’Avenue : des trottoirs avec des feuilles mortes, des vieux papiers, des parkings vides. L’Usine : en friche avec des lambeaux de murs et des fers sinistrés. Le « crassier » portant bien son nom, avec juste de la crasse et quelques éminences de déchets et autres détritus. Les Echoppes : *La Boulangerie avec des pains rassis et un tapis usé jusqu’à la corde. On y distingue des traces de pas archéologiques. *Le Point Chaud : refroidi. Quelques pizzas racornies. Quiches moisies. *L’Horlogerie (domaine de Saturne) : montres sans remontoirs ; comtoises aux poids figés dans l’espace ; rouages sidérés et clavettes bloquées. Les Autochtones : *Les Mortuaires : dans de hautes guimbardes aux vitres teintées. *Les Huppées : trottinent sur les trottoirs dans des gaines de soie avec des yeux badigeonnés au rimmel. *Les Futés : peu. Sur les doigts de la main d’un manchot. *L’Humaniste : un SEUL qui se fait face à lui-même. Les trois unités : *De lieu : n’importe où sur Terre en cette année 2014. *De temps : l’espace d’une chute. *D’action : relever la chute. Acte I - Ouverture du Bazar des Rêves à Castle Rock. Imaginez. Vous êtes dans votre lit douillet, un lit bateau par exemple, avec des boiseries marines, une ancre sculptée dans le bois d’acajou, un rideau à baldaquin à la cimaise de la pièce, mais nulle bouée où, d’aventure, vous pourriez vous raccrocher si votre esquif menaçait de se métamorphoser en Radeau de La Méduse. Vous lisez, par exemple, un gros bouquin de Stephen King, « Bazaar », où le compère Leland Gaunt, dans la charmante petite du ville de Castle Rock, s’ingénie à semer la panique parmi les ouailles des Baptistes et autres Catholiques, distribuant à l’envi, lunettes du bon Elvis Presley, cartes de collection de baseball et autres manèges de petits chevaux qui ont l’art de rendre fous ceux qui viennent d’en faire la diabolique acquisition. Dans la bourgade du Maine, la bataille fait rage entre les membres des diverses communautés et vous glissez, avec un rare bonheur, parmi les rivières d’hémoglobine et les osselets de ceux qui furent vivants il y a peu et expérimentent, dans les turbulences de leur chair intime, ce que le temps veut dire lorsqu’il se met à tourner au vinaigre. Autrement dit, « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles » et, tout comme le Candide du Voltaire vous vivez dans l’allégresse sans même vous demander quelle est l’essence du temps, sa nature profonde, là où il vous emmène à votre insu. Le vent du nord s’est levé qui taraude la seule Avenue de Tuville, soulevant des meutes de poussière qui font comme des mirlitons de foire mais en plus sinistre, vu que les miasmes du crassier y mêlent leurs dentelles de fragrances épanouies. Les remugles sont puissants mais, ici, on est habitués et, du reste, on a d’autres chats à fouetter. On se presse d’aller nulle part. Au moins ça occupe et on n’a guère de temps à perdre. Quelques têtes chenues qui ne se souviennent même plus de leur enfance, tellement elle est loin, sortent de la Boulangerie, échine courbe, minces trottinements de souris, essuyant leurs pieds avant de sortir au cas où ils poudreraient la rue de farine, rapportant à leur concubine enrubannée de bigoudis, le croûton qu’ile déglutiront, tout à l’heure, entre leurs gencives déchaussées à l’heure de l’angélus. Le Point Chaud, si l’on peut dire, cause à la manière de Mistral qui s’engouffre entre les tables - ici c’est toujours « portes ouvertes », - le Point donc, accueille deux ou trois pauvres hères qui se sustentent d’une quiche en se rafraîchissant d’un Artaban aux glaçons et en lisant les dernières nouvelles du Bulletin Municipal. Il y est question du Cimetière qu’on va agrandir où l’on plantera des cyprès-chandelles en signe de transcendance et d’élévation vers de saintes pensées. Entre la Boulangerie et le Point Chaud, une Boutique qui, autrefois, fut pimpante mais qui, maintenant, a l’allure décatie d’un quidam qui a toujours négligé sa tenue. « Horlogerie » peut-on lire, même si certaines lettres effacées jouent à la devinette dans le genre de celle du Sphinx. Et, en guise de devinette, c’est bien celle posée par le monstre à Œdipe qu’il faudrait inscrire au fronton de la Boutique de façon à ce que les Mortuaires et les Huppées, enfin, commencent à réfléchir à leur destin mortel : « Quel être a quatre pattes le matin, deux le midi et trois le soir ? » Répondant « l’homme », la seule solution adéquate, les plus futés d’entre eux auraient pressenti le tragique de l’exister, l’inscription de la temporalité dans toute chose, la nécessaire entropie qui se saisit, dès sa naissance, de tout corps vivant. Et là, au sein de la minuscule Echoppe, avec son antique publicité pour les montres « Aurore », son affichette inscrite au stylo Bic « Avez-vous pensé à changer votre pile ? », son rideau métallique faits de losanges enduits de cambouis et de rouille, sa porte métallique peinte en vert fané, poncée par le carrousel des jours, ses étagères en bois déverni, sa banque éclairée par un abat-jour de tôle usée, la kyrielle de vielles montres à remontoirs, de réveils tictaquant comme une armée de criquets, ses rythmes de balanciers semblables à une flottille de gondoles sur l’eau de la lagune, eh bien les autochtones n’auraient fait que prendre acte d’une existence somme toute banale, sauf que celle de Saturne, ce dieu du temps dont on penserait qu’il était hors de portée des contingences terrestres, Saturne avait eu un accroc dans la maille souple des heures et des secondes et, depuis cette déchirure dans le tissu intime de la vie, plus rien n’allait d’aplomb, plus rien ne faisait sens, tant et si bien que le Temps avait quelque peu perdu ses repères et les lieux leur coordonnées fixes. Saturne flottait indéfiniment dans des vêtures qui semblaient trop grandes pour lui et il n’apparaissait plus qu’à la manière d’une lointaine luciole stellaire perdue dans l’immense lexique des constellations. Lettre anonyme au milieu de l’alphabet universel, simple goutte de l’immense déluge, unique spirale pluviale parmi le maelstrom complexe des jours, son écoulement vers la pente déclive s’inscrivait avec l’urgence d’une possible disparition, ce dont, lui-même, ne semblait prendre guère conscience. On n’est jamais mieux trompé que par ses meilleurs amis ! On n’est jamais mieux inconscient de sa laideur qu’à se nommer Quasimodo ! Mais posez donc un instant votre Stephen King et venez m’aider à relancer le balancier du destin, à remettre les rouages à leur place. Entendez donc comme le bruit est harmonieux qui fait cliqueter l’horloge avec son rythme de grande harmonie cosmique pareille à la respiration d’un dieu, à la courbe gracieuse du nuage, à l’évidente souplesse du col du cygne. Tout dans la juste mesure de l’exister. Tout dans le merveilleux emboîtement des complémentaires : condyle dans le glénoïde, nuit dans le jour, masculin dans le féminin. Comme une promesse d’éternelle plénitude. Saturne, oui, vous le voyez dans le lointain du temps, il y a quelques décades, le front haut, la démarche altière, chaussé de sandales de cuir souple, vêtu d’un costume de lin qui souligne la simple beauté de son corps d’éphèbe, ses cheveux comme une forêt de boucles brunes dans le rayonnement du monde. Comme une évidence d’être et de n’en rien savoir. S’inquiète-t-on du vol de cristal de la libellule, du prodige de la métamorphose du paon de jour, du sourire précieux de Mona Lisa ? S’inquiète-t-on de vivre lorsque ceci est aussi facile que de respirer et de laisser battre son cœur ? S’inquiète-t-on ? Oui, cet homme jeune dans la force de l’âge, ce pourrait être vous, ce pourrait être moi, ce pourrait être Montaigne ou bien La Boétie : « Parce que c’était lui, parce que c’était moi ». Parce que c’était la vie et qu’elle s’inscrivait en moi, en vous, avec le naturel qui sied aux choses simples. Parce que le bonheur n’a même pas besoin de s’annoncer quand il vient vous visiter sur ses chaussons de soie. C’est si inapparent ce pas de deux avec l’exister, c’est de l’ordre du lai du chèvrefeuille, du lierre invaginé à même le tronc du vieux chêne et le vieux chêne serait soudain désemparé s’il perdait son hôte ; c’est comme la larve amniotique collée à l’antre maternel : pure fusion qui n’a nul besoin de prédicats pour apparaître et faire sens. Mais revenons donc à Saturne et essayons d’aller, insensiblement vers sa périphérie, d’en saisir les anneaux qui en définissent la singularité. Certes, ni le Temps lui-même, ni les planètes ne sauraient trouver leur justification à demeurer dans l’orbe de leur essence. Quand tout commence à tourner, aussi bien les heures, aussi bien les atomes, alors surgit l’exister, alors paraissent les taches solaires que, d’abord, l’on n’avait point perçues. Et, souvent, l’on demeure interdit, sur le bord de soi, un pied en l’air comme le flamant rose, hypnotisé que l’on est par cette manière d’étrange découverte de la corruption qui affecte toute chose, le Soleil lui-même, le souverain Bien, la Vérité de la flamme éclairant l’univers. Ainsi toute chose s’écoulerait comme le disait ce bon Héraclite : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Mais quelle césure dans notre sentiment d’exister sans faille, mais quel abîme s’ouvrant sous nos pieds alors que nous pensions notre progression assurée d’un sol stable, sans tellurisme, allant de soi en direction d’un avenir radieux. Mais quelle blessure de l’âme ! Mais cessons donc de philosopher, sinon de ratiociner comme Mathusalem s’apercevant à l’âge honorable de 969 ans que la fin est proche. Mais regardons Saturne, ce bel horloger vêtu de sa blouse blanche immaculée, dans la Boutique peinte à neuf, qu’il vient tout juste d’ouvrir sur l’Avenue de Tuville alors que l’Usine flamboie des couleurs orangées de sa belle métallurgie et que, sur ses ponts transbordeurs, coulent mille tuyaux de fonte aux couleurs chatoyantes. Un peu de l’éclat solaire les habite, tout comme sont habités les iris des ouvriers fondeurs de cette gloire impérissable. On se précipite alors dans la Boutique du jeune et bel horloger, on lui achète montres et sautoirs et il s’en faudrait de peu que les Belles de Tuville ne finissent dans les bras de l’aimable Saturne tellement se dégage de lui un beau rythme intemporel, une certaine hypostase de l’éternité. Mais Saturne est sérieux. Mais Saturne a une épouse aimante qui ne voudrait l’offrir en partage. Acte II - Castle Rock : les premières fêlures. Vous sortez de votre lit bateau, vous jetez un coup d’œil à la fenêtre. Le temps de décembre est toujours aussi froid et vous décidez de vous claquemurer avec « Bazaar » dans le cocon chaud dont vous ne sortirez que la dernière page tournée. A Castle Rock les choses commencent à salement tourner et l’on s’y débite, joyeusement, à coups de couteau de cuisine et de hachoir de boucher. Vous me direz, cela fait de belles « rivières pourpres » qui égaient les trottoirs de la cité endormie et, après tout, c’est une occupation qui en vaut une autre. Et, soudain, au milieu de la panique générale, de la folie qui semble s’être emparée de la communauté tout entière, derrière la silhouette rassurante du Shérif Alan Pangborn, qui apercevez-vous avec son flottant écarlate, son ample marcel sur des bras maigrelets, ses baskets aux lacets délacés flottant comme les rectrices centrales des paille-en-queue, dans les souples courants du vent alizé ? Qui apercevez-vous, si ce n’est ce brave Saturne qui s’époumone sur les trottoirs de Tuville au milieu des tornades d’oxyde de carbone que sèment avec une certaine humilité, il faut le dire, les échappements multiples des carlingues des Mortuaires ? Nous voilà donc arrivés, bien des années après l’installation du fringant horloger sur l’Avenue étincelante de Tuville, à une époque où plus rien ne scintille vraiment, à commencer par cet aimable Saturne qui semble avoir un peu perdu la boule, ses anneaux, autour de lui, faisant leur gigue endiablée. Voici comment les choses sont arrivées. Un matin, alors que le confident du Temps se rasait devant le miroir de sa salle de bains, que la mousse, sur son visage, faisait ses doux envols d’écume, que la musique du transistor diffusait la belle chanson de Tonton Georges : «Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps Il porte un joli nom "Saturne" mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom "Saturne" mais c'est un dieu fort inquiétant.» voici donc que, brusquement, le verre du miroir s’était fendu comme sous l’effet d’un séisme, partageant l’anatomie du bon Saturne en deux parties inégales, d’un côté le passé dans une manière de brouillard dense, opaque ; de l’autre côté l’avenir avec des perspectives fuyantes, alors que le présent demeurait insaisissable, identiquement à l’image d’un rêve dont la fuite éternelle plonge dans le plus pur des désarrois qui soit. Et, alors, plus rien ne tient que cette irrésolution des choses. Et alors, plus rien ne fait phénomène que sous la bannière de l’étrange. Au début, l’horloger n’avait guère tenu compte de ces métamorphoses qu’il versait volontiers au crédit de quelque nuit de mauvais sommeil, mais le temps passant, Saturne dut se rendre à l’évidence : son jouet favori, le Temps précisément, lui échappait, ses rouages n’en faisaient qu’à leur tête, le destin semblait avoir introduit, dans la mécanique bien huilée des jours, de bien dommageables grains de sable. Ce n’était rien de moins que la folie, avec son visage cireux, son nez en forme de crochet, son pourpoint à pointes, son coq juché sur le pain de sucre de la tête, son sceptre d’où sortait, toutes fesses à l’air, un homoncule qui semblait promis au gibet. Incise – La folie, cet improbable dont, jamais l’on ne pense devoir faire un jour l’expérience. Tout va si bien dans la suite ordonnée du temps. « Comment va le monde, Môssieu ? Il tourne Môssieu » et vogue la galère, on met sa tête sous son aile de gallinacée et l’on fonce, bec en avant, cueillir les grains de sa sustentation animale. Oui, « animale », instinctive, si proche d’une simple mécanique que l’on penserait à la marche en avant de quelque automate. On fouit le sol de sa corne outrecuidante, on extirpe les vers, on se soucie peu des congénères contigus, on avance dans le temps avec l’inconscience qui sied au nourrissage du corps, non au métabolisme de l’âme. C’est si rassurant de se sentir protégé à l’abri de sa forteresse de plumes, d’emplir son jabot des gloires terrestres et de ne jamais relever la tête vers le ciel, là où un début de sens pourrait faire sa gerbe d’étincelles. Et pourtant, dans le lumignon étroit de sa conscience de volatile, un doute cartésien s’introduit « je doute, donc je pense, donc je suis », cette perdition en abyme de la pensée ouvrant précisément la faille par laquelle introduire le vent acide de la folie. Car, si l’on est volatile penché laborieusement sur sa quête têtue de fouissement, on n’en est pas moins relié à la nasse étroite de l’animalité, à sa besogneuse nécessité de vivre à défaut de pouvoir exister. Et, voyez-vous, cette métaphore de bec et de plumes pourrait trouver sa parfaite coïncidence dans la vie abyssale du poulpe, dans sa progression à bas bruit dans les fosses marines. Logé au sein de sa dentelle gélatineuse, le poulpe semble donc à l’abri de tout ce qui pourrait être fâcheux, de tout ce qui pourrait faire se retourner le destin contre cet aimable habitant des eaux paisibles. Mais, imaginez un instant, qu’à l’instar de ce bon Saturne se rasant devant son miroir, survienne un accroc, des tentacules pris dans une faille et ne pouvant s’en extraire. Alors le poulpe n’a d’autre solution que de tirer vers soi ce qui lui appartient encore comme l’un de ses prédicats les plus visibles. Et c’est alors que se produit l’irréparable. Et c’est alors que la calotte se retourne, étalant au plein jour les viscères qui, jusqu’alors dormaient au sein de la forêt pluviale, de la mangrove de l’inconscient. Et voici que le poulpe est devenu fou, et voici que le monde qui lui était extérieur, pareil à un satellite perdu dans le lointain cosmos, ce satellite a pris possession de lui, qui ne le quittera plus, fera ses révolutions urticantes, ses rhétoriques ignées et, désormais, il n’y aura plus place que pour un temps de désolation pris dans les mailles de l’aporie. C’est cela la folie, le surgissement du dehors dans le dedans et plus rien n’est alors visible. Donc Saturne avait perdu son jouet, le Temps, et les aiguilles, dans son Echoppe verte, avaient commencé leur sabbat pléthorique, remontant vers l’origine avec des bruits d’hélices, fuyant vers l’avenir avec leurs sifflements de crotales. Les poids des comtoises jouaient les ascenseurs déments, montant et descendant sans ordre bien déterminé. Les sabliers coulaient vers le zénith et Saturne, fasciné, regardait pendant de longues heures cette manière d’harmonie universelle qui avait subitement inversé les paradigmes de sa façon d’apparaître. On l’aura compris, l’un des hobbies de l’impétrant temporel était devenu la course à pied sur les rives de l’Avenue de Tuville - petit short couleur crête de coq sur ses jambes maigrelettes, marcel haut levé sur le rythme cadencé des bras - au milieu des signaux de sioux des fumées des noires limousines des Mortuaires. Tout esprit épris d’une juste saisie des choses aura compris que cette activité récurrente tenait lieu, pour Saturne, d’une mise en ordre du chaos afin qu’en résultât un possible cosmos. La scansion de la marche se substituant à l’habituelle et rassurante scansion du Temps, à l’habile architecture orthogonale de la Raison. Malheureusement c’était sans compter sur la générosité de ses congénères, lesquels, sa compagne en premier, prirent la poudre d’escampette, aussi bien que ses clients qui lui préférèrent les montres plaquées d’insuffisance du petit Supermarché qui avait poussé en périphérie de Tuville, précisément dans l’orbe du cimetière aux futurs cyprès-chandelles. Saturne passait de longues heures, loupe vissée au front, feignant d’explorer la surface brillante des platines, l’éclat rouge des rubis, les enjambements complexes des ponts, les girations des roues d’acier, les emboîtements des pignons, les crénelures des remontoirs, les oscillations des rotors, les compressions des ressorts des barillets, les va-et-vient des balanciers, le dépliement des spirales. Mais, en réalité, ce que Saturne observait, c’était la progression de sa propre décrépitude, l’affolement des rouages, les mouvements délétères des secondes prises de démence. Il ne vivait plus qu’à l’ombre de lui-même, dans la nasse étroite de l’incompréhension des hommes, livré à une solitude grandissante dont personne, pas même les chiens perdus, ne paraissaient vouloir supporter le terrible fardeau. Cependant, tout autour, tout allait à vau-l’eau, comme si la folie foncière qui s’était emparée de l’horloger - il penchait vers le limon, bras tendus vers le sol, dans l’attitude de l’orang-outang -, si sa folie, donc, avait fait tâche d’huile, gagnant peu à peu les silhouettes proches. La Boulangerie décrépissait. Le Point Chaud virait à la glaciation. L’Usine ne crachait guère plus, en guise de scories, que des fumées vénéneuses qui semblaient destinées à occire les quelques Tuvilliens qui s’accrochaient à leur bout de terre comme la peste aux pauvres hères dans le corridor fastueux des prodigalités médiévales. Le crassier, ayant cru et embelli, il fallait enjamber quantité d’immondices afin de se frayer un chemin pour aller chez la Manucure ou bien au Salon de Beauté. Car, encore, quelques rares spécimens s’offraient le luxe ou bien ce qui en tenait lieu mais constituait, en vérité, la plus piètre des comédies qui fût. Ces bienheureux, autrement dénommés « Mortuaires » roulaient dans des carrosses hauts sur pattes, aux larges roues qui écrasaient indifféremment, chats, vers de terre, mais aussi bien des pauvres diables qui n’auraient pas eu la décence de s’écarter devant leurs nobles calandres sur lesquelles l’on pouvait, sans grand risque de se tromper, voir figurer les symboles d’une prétendue royauté : soit une étoile à trois branches lançant vers le ciel ses rayons tubéreux ; soit quatre cercles enlacés dans un essai de mimétisme olympique ; soit un damier bleu et blanc faisant signe vers un possible « échec et mat » à l’encontre de tous ceux qui oseraient s’approcher du royaume des Nantis. Pour faire simple, « c’était à gerber » comme aurait dit Grand-Père William (G.P.W. pour les intimes), qui était communiste jusqu’au bout des ongles, pelles qu’il curait avec la pointe d’un Opinel, Opinel qu’aussi bien il aurait pu planter entre les omoplates poudrées des Grandes Bringues qui prenaient place dans les ci-devant carrosses, Grandes Bringues qu’on nommait « les Huppées », n’ayant des magnifiques huppes - le Simorgh sacré des anciens Iraniens -, ni la sobre élégance, ni la distinction, tant leur inconséquence majuscule les contraignait à vivre dans leur sac de peau lissée d’orgueil et d’égoïsme. D’ailleurs les Mortuaires ne regardaient du monde que leur propre nombril, les hautes vitres teintées les protégeant des regards indiscrets, surtout ceux des pauvres qui auraient pu leur instiller la dysenterie ou le sida, on ne sait jamais avec les intentions mauvaises et les envies outrecuidantes. Voyez-vous, le tableau n’était guère reluisant à Tuville, simple microcosme, par ailleurs, du grand macrocosme du monde où s’agitaient pareillement, comme dans un immense miroir, les simagrées de l’immense et toujours renouvelée commedia dell’arte. Il y avait toujours, dans les allées singulières de la Terre, la race des seigneurs, des maîtres, des serfs, des vicieux et des coquins, des vertueux, des fripouilles et des hommes au grand cœur. Il y avait les Zannis, ces valets du petit peuple ; les bagarreurs à la façon de Scaramouche ; les fourbes tels Brighella, l’aubergiste ; les vieux barbons amoureux des filles en fleurs ; il y avait la cruauté et les mensonges de Polichinelle, il y avait les hommes et leurs travers ; il y avait les hommes et leur générosité. Mais cette dernière, la générosité, s’était développée d’une manière inversement proportionnelle à ceux-là, les travers, et tout ceci donnait un étrange cocktail dont la propension à une vision égotiste du monde atteignait un accroissement exponentiel. Si bien que les Futés - entendez ceux qui réfléchissaient un peu au-delà de leur nez, fût-il cyranesque et s’ingéniaient à regarder dans le miroir d’une éthique -, les Futés donc s’illustraient au même titre que l’invention du bon Docteur Hahnemann, à savoir d’une manière homéopathique. Quant aux humanistes, eh bien, il n’en restait plus qu’UN SEUL exemplaire qu’on eût pu, aussi bien, ranger dans les bocaux de verre du pavillon des Arts et Métiers, étalon de la beauté humaine dont la sublime Renaissance avait permis l’efflorescence. Voilà ce que des siècles d’incurie avaient fait de la dimension anthropologique. Il ne restait plus, maintenant, qu’à se baisser sur le sol de poussière, parmi les gravats et autres détritus et cueillir, du bout des doigts, les fragments qui demeuraient. Tâche harassante d’archéologue rassemblant les débris de ce qui fut une brillante civilisation, dont il ne restait plus qu’une hypothétique et tremblante mémoire. Les Mortuaires qui avaient mystérieusement surnagé au-dessus des miasmes au prix de leurs bourses pléthoriques et des soins constants dont ils étaient entourés, les Mortuaires donc et leurs Huppées aux escarpins vernis de suffisance ne descendaient même plus de leurs berlines noires aux museaux hérétiques plein de hargne, regardant du haut de leurs marchepieds chromés le « bon petit peuple » faire ses derniers soubresauts dans la fange des laissés pour solde de tous comptes. Eussent-ils mis le pied à terre et voilà que les maladies des miséreux, leur incongruité à s’accrocher à la vie, la folie de Saturne, sans nul doute, toute cette laborieuse fange se fût ingéniée à s’invaginer au profond de leurs corps de soie et d’organdi, remontant par la bonde rectale, s’étalant en larges fleuves dans les cannelures de leurs intestins, faisant leur raz-de-marée dans la conque de l’estomac, gagnant le corridor de leur pharynx avant de corseter l’indigente matière grise dont leurs circonvolutions bourgeoises étaient la figure de proue avancée d’une totale inaptitude à comprendre l’univers, le mouvement des astres, et, surtout, les complexités de l’âme. Ces Mortuaires, ces Huppées, morts-vivants avant d’avoir rien compris à la beauté d’exister paradaient comme des Matamores du haut de leur Bêtise Majuscule et il semblait qu’on avait atteint là, un point de non-retour. Décidemment il n’y avait plus rien à espérer de cette engeance et même le sentiment le plus religieux, la plus pure des philanthropies se serait échouée sur le rivage de leur inconsistance notoire. Une paramécie pensait davantage que toute leur cohorte réunie ! Incise - Mais, pendant que je dissertais sur les heurs et malheurs des Existants dont l’admirable Montaigne disait : « Qui se connaît, connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition » ; vous progressiez dans la lecture de Bazaar, ne vous apercevant certainement pas que le fait de se connaître est la chose la plus difficile qui soit ; nous sommes tellement indulgents envers nous-mêmes et si facilement procureurs des autres. A commencer par moi-même qui porte, sans doute en aurez-vous été alertés, un jugement bien sévère sur les aléas de la destinée humaine. Peu importe, « qui aime bien châtie bien » et l’on n’est enclin à la sévérité qu’avec ceux auxquels on accorde quelque crédit, ces derniers fussent-ils débiteurs de vérités et peu enclins à honorer les dettes de l’altérité véritable. Peu importe, il fallait grossir le trait, ne pas recourir à la taille-douce, mais graver au burin, inciser à l’eau-forte, attaquer à l’acide afin que se puissent dégager quelques travers comme dans les magnifiques caricatures de Daumier ou bien la merveilleuse galerie de portraits taillés à même la société par le très observateur Toulouse-Lautrec. Donc, appuyé au chambranle de votre fenêtre, juste au-dessus de l’Avenue de Tuville, un fin grésil d’hiver poudre les vitres, si bien que votre vue est floue, à la manière des visions des peintres impressionnistes. Vous lisez les dernières lignes de l’ouvrage de Stephen King, au moment où la petite et paisible ville de Castle Rock, transformée en chaudron du diable par la volonté d’un seul homme Leland Gaunt - mais est-ce seulement un homme ou bien cet espèce de démiurge fou dont l’auteur se sert pour dresser un portrait sans concession de ses semblables ? -, donc à l’instant où se produit le cataclysme final, métaphore hyperbolique d’une eschatologie portée au comble de ce que pourrait être une « justice », fût-elle divine, de nature transcendante, à proprement parler incompréhensible. L’auteur, donc, se servant habilement, d’une manière quasi-perverse, du bras de l’homme afin qu’il procède, lui-même, à sa propre extinction. Et voilà ce que vous voyez de Tuville-Castle Rock, genre de Rome livrée au feu du tyran Néron : «Rares furent les habitants de Castle Rock qui prirent l’explosion pour un coup de tonnerre ; celui-ci roulait dans le ciel comme de l’artillerie lourde, celle-là ressembla plutôt à un titanesque coup de fusil. La partie sud du vieux pont bâtie non en étain mais en ferrailles rouillées, décolla de la rive sur une boule de feu aplatie. Elle s’éleva à trois ou quatre mètres, se transforma en une rampe légèrement inclinée et retomba dans un vacarme de béton qui se rompt et de métal qui vole en éclats. La partie nord se tordit, se détacha du reste et s’affaissa de travers dans le cours d’eau qui débitait ses flots à plein régime. La partie sud vint se caler contre l’orme frappé peu avant par la foudre.» Acte III - Castle Rock : le chaos. Le bruit que vous venez d’entendre depuis votre chambre, vous l’avez clairement perçu à défaut de pouvoir l’identifier car le givre colle au carreau et, de l’Avenue de Tuville, vous ne percevez qu’une image infiniment brouillée, comme si elle apparaissait sur la vitre de ces chromos anciens, genres d’hallucinations venues d’un temps ancien, presque immémorial. Eh bien ce bruit, s’il n’est pas de la nature du sabotage, comme dans « Bazaar », n’en est pas moins redoutable, il n’en perce pas moins la carapace du corps avant de se ficher au creux de l’âme où il fera, pour l’éternité, ses tourbillons urticants. Et pas seulement chez les Futés, mais aussi bien dans la conscience des Huppées, dans l’esprit des Mortuaires. Car, à défaut d’être disponibles aux autres, pour autant ils ne sauraient les biffer du revers du regard. On ne réduit pas au néant si facilement celui qui vous fait face, fût-il aussi inapparent que la bise du nord au-dessus de la banquise. Devant l’Echoppe verte si bien harmonisée avec l’hébétude du jour, une forme est à terre - c’est sa chute qui s’est fait entendre, comme un coup de semonce dans l’air tendu comme un schiste -, forme dont on ne sait si elle est celle d’un vieux vêtement, d’un sac que quelqu’un aurait égaré ou bien, tout simplement, une forme humaine gisant sur le trottoir. Sur l’Avenue, dans le jour terne, des existants ont traversé l’espace, pliés dans la carlingue de leurs vêtures. Des automobiles ont sillonné la rue de leur rumeur de pluie, certaines modestes, d’autres imposantes, aux vitres gravement teintées, dont on peut supposer qu’elles abritaient derrière leur enceintes anonymes des Mortuaires aux bottines cirées, des Huppées flottant dans des nuages de patchouli et de rose antique. Une musique douce devait monter des batteries de haut-parleurs disposés le long des banquettes de cuir, alors que la gaine de soie des longues jambes faisait sa « petite musique de nuit ». Sur le trottoir, depuis quelques minutes, l’homme gît et, parfois, on le voit se débattre, gesticuler, griffer l’air comme le ferait un lucane ayant chuté sur le dos. La bouche étirée, à la manière de celle de la carpe koï, cherche l’air en de rapides goulées, alors que l’air froid gagne l’antre de la gorge avec ses lancinants coups de sabre. La lutte est inégale, le frimas trop vif, le corps trop faible, le ventre trop vide, la tête trop désertée et c’est comme si un étrange et fragile animal, une vigogne par exemple, se débattait parmi les lacis glacés des plateaux andins, seule, ses congénères l’ayant abandonné à un sort qui ne saurait durer. Des hommes embrumés sont sortis de la Boulangerie, un cache-nez dissimulant jusqu’à leur identité. Du Point Chaud sont également sortis des quidams baissant la tête comme s’ils avaient été endeuillés. Aujourd’hui, sous les meutes du vent, sous les giclures du ciel gris, dans les ornières urbaines, parmi les obligations des vivants de veiller à soi, de préserver la nasse de leur chair, le liquide chaud de leur sang, les gens se sont hâtés, accélérant le pas, appuyant sur la pédale de leur forteresse de métal. La vie est si rude sous ces climats délétères en ce début du XXI° siècle ! Alors il faut se dépêcher de vivre, alors il faut regarder devant soi, se méfier de son ombre, ne pas dévier de sa trajectoire, un Destin est si vite arrivé qui vous plante ses dents de vampire au mitan du dos avec deux rigoles carmin qui font comme deux tresses sur le tablier d’une petite Irlandaise. Et après c’est votre enterrement avec des gens qui feignent de pleurer parce que c’est plus correct d’être triste avec un mort. Alors, comme on a peur de mourir, on fuit, on marche de travers, comme les crabes, une pince levée au cas où et on se dissimule entre les racines des palétuviers, au creux de la mangrove et on fait le défunt pour l’éternité. Au fait, peut-être que tous les quidams qui ont traversé l’asphalte de Tuville ne l’ont pas vu s’effondrer Saturne, ne l’ont pas vu gésir longuement sur le gris du trottoir et agiter ses pattes d’araignée comme des sémaphores pour dire la douleur, pour signifier la souffrance et faire signe en direction d’une fin proche. Non, sans doute personne ne l’a-t-il vu. Il est tombé comme tombe le grésil, sans bruit, fondant lentement à l’abri des regards. Mais, heureusement, alors que l’horloger, ou bien ce qu’il en restait, se battait avec son bout de trottoir, un bruit croquignol s’est manifesté dans le virage avant l’Avenue. Un doux ronron de 2 CV avec son capot en tôle ondulé, sa toile grise percée de trous, ses ailes pareilles aux joues d’un enfant boudeur. Dans la 2 CV, l’Humaniste, LE SEUL exemplaire de Tuville et des environs, avec sa barbe bon enfant, ses vêtements usagés, ses yeux rieurs et son coffre empli de livres, de vieilles cartes postales et d’imprimés de toutes sortes. D’un seul coup, d’un seul, l’Humaniste a vu l’homme à terre, Saturne que le Temps semblait avoir terrassé pour l’éternité. Les freins de la vieille guimbarde ont grincé. L’humaniste s’est précipité auprès du naufragé que la petite ville semblait vouloir remettre à son Destin. Saturne était sonné, assis sur son arrière-train, incapable de fournir l’impulsion qui lui aurait permis de se relever. Sa casquette calamistrée gisait sur le sol, un vieux cabas en toile cirée à moitié ouvert au fond duquel se devinait une promesse de repas frugal. Apercevant l’Humaniste, Saturne, pris d’un regain de fierté, essayait, en vain, de se redresser, agitant pathétiquement des membres si étiques que l’on se demandait comment ils pouvaient assurer sa locomotion. L’homme balbutia seulement, d’une voix blanche : « Aidez-moi à me relever, s’il vous plaît ! » La tâche n’était guère aisée et les gros godillots sans lacets, les chaussettes d’été qui y trouvaient un refuge bien au-dessus de leur taille, le peu d’habileté physique, la fatigue, l’inanition, le froid étaient autant d’obstacles que l’Humaniste, rompu aux relations altruistes, résolut le temps que Saturne, tant bien que mal, reprenne pied sur cet horizon chamboulé qui était le sien depuis si longtemps qu’il n’en avait plus guère le souvenir. Son crâne dégarni, les quelques cheveux qui le parcouraient à la façon de filets d’eau, les sourcils en broussaille, la barbe de plusieurs jours, les cernes mauves sous les yeux, le cou maigre, le flottement dans les vêtements teintés de terre, tout ceci donnait l’impression d’une vie en partance, d’un chapelet de secondes qui égrenaient leurs derniers grains de buis dans l’air glacé de décembre. Un instant, Saturne s’assit sur le muret usé de son Echoppe, tentant de reprendre pied. Un mince filet de voix : « Merci infiniment. Merci infiniment ». Dans ses yeux gris sans limite, comme une immense reconnaissance, en même temps qu’une infinie tristesse, peut-être une généreuse indulgence en direction de ces hommes distraits qui parcourent en tous sens la planète sans même savoir qu’ils sont hommes. Les seules phrases qu’il avait prononcées, qui lui faisaient l’effet de venir d’un territoire bien au-delà de sa personne. « Merci, je vais aller manger ». L’Humaniste remonta dans sa 2 CV. Le ciel était toujours gris sur Tuville. Saturne poussa la porte vitrée et la clochette tinta avec un bruit de joyeux carillon. Il ouvrit une boîte de sardines, y piqua du bout de son couteau quelques miettes rebelles. Sur le mur, en face de lui, un antique coucou ouvrit sa porte entourée de faux houx et sortit la tête une seule fois, poussant son cri éraillé comme s’il venait de l’éternité. Il était 13 heures sur Tuville, ce jour-là et la neige commençait de tomber.

/image%2F0994967%2F20210417%2Fob_51ea60_1.JPG)

/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)