L'infinitude.

Œuvre : Barbara Kroll.

Alors que cette œuvre s'annonce sous les traits évidents de la finitude, n'est-il pas étrange de la placer sous le titre "d'Infinitude" ? Sans doute y a-t-il là atteinte à l'esprit logique. Seulement l'existence est rarement "logique" et, du "logos", c'est surtout l'aspect langage qu'il faut retenir, plutôt que son aptitude à rationaliser. Nous disons bien "Infinitude" et ceci peut trouver à s'éclairer sans difficulté. Jamais nous ne pouvons atteindre notre propre finitude afin, qu'en tant que Dasein, nous puissions connaître la totalité de notre être. Nous sommes toujours fragments, parcellaires, non parvenus au terme à partir duquel nous pourrions nous saisir globalement d'une manière identique au regard de l'Autre qui nous synthétise et, ainsi, prend possession de nous. C'est pour cette raison d'une inaptitude à se poser devant soi, à la manière d'un objet que nous contemplerions, que nous utilisons le mot "d'infinitude". Jamais nous ne parvenons à notre propre fin et, dès lors que celle-ci s'annonce, il est déjà trop tard pour que nous puissions en faire quoi que ce soit. Nous n'avons plus la conscience qui nous permettrait de nous en emparer. Nous sommes remis à la bouche étroite du néant, sans condition de possibilité de pouvoir penser cette existence dont nous venons de nous retirer. Nous sommes donc, quoi que nous fassions, des êtres placés face à la démesure de l'infini. De là notre sentiment permanent d'incomplétude, de là notre angoisse. Il n'est jamais rassurant de se sentir en voie d'achèvement, sans qu'il soit possible de parvenir à la clôture du sens.

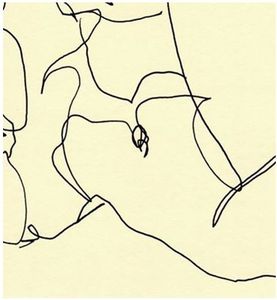

Mais il faut en venir à cette œuvre dont la pesante noirceur nous plonge dans de bien ténébreuses réflexions. En réalité, ce dessin nous ne le regardons pas, c'est lui qui nous attire dans ses arcanes comme la veuve noire emprisonne l'innocent moucheron dans les multitudes blanches des fils de la vierge qu'elle lui destine comme sa finitude. Cette Allongée, nous la percevons comme l'une des possibles figures du tragique, sinon la dernière avant la mort. Tout ce qui, chez l'humain, constitue sa réserve de plénitude, sa capacité à occuper l'arche lumineuse d'un possible destin, tout ici s'inverse dans des harmoniques semblant rétrocéder vers une singulière disparition. Le buisson des cheveux est un énigmatique cadre détourant un visage blafard, lunaire, de mime triste - nous pensons, bien évidemment au Mime Marceau -; le cirque des yeux est envahi d'un chanvre bitumeux d'où le regard - cette lumière de la conscience - est absent; les lèvres habituellement carminées et désirantes - cet antre de la sublime parole -, plongent dans une encre lourde, impénétrable; le corps est cette immense plaine blanche, neigeuse, froide d'où n'émerge nul signe de vie, abandonné qu'il est dans la posture du déjà-inexistant; les mains sont pareilles à des croisements ossuaires faisant signe vers ce qui restera après que la chair sera devenue poussière. Cette Allongée est-elle simplement gravement malade, incurable, on bien déjà en partance vers plus loin que son corps ? Nous inclinerions à penser qu'une rigidité post-mortem est déjà en train de métamorphoser son esquisse humaine en simple souvenir aux yeux de ceux qui, après elle, vivront. Mais, pour autant, avons-nous remis aux mains de Thanatos ce simple reflet de Celle qui, sans doute, a existé à la face de la terre, marché, aimé, probablement enfanté, désiré ? L'avons-nous condamnée à n'être qu'un passé en voie d'accomplissement ? Sans doute avons-nous interprété au plus près de ce que nos sentiments nous dictaient. Il y a une telle désolation à prendre acte de ce fusain aux traces si charbonneuses. Et l'objet entre les mains, quel est-il ? Sans doute un ustensile ordinaire, une tasse venue s'échouer dans l'armature rigide des doigts. Mais cette tasse n'est pas celle du quotidien. Elle est celle qui contient la ciguë dont Socrate a fait son dernier breuvage, préférant la finitude de la vérité, à la relativité du mensonge des habituels Sophistes. Elle, sur son grabat, a-t-elle décidé d'en finir avec la vie, de pratiquer sa propre euthanasie, de tirer sa révérence et de disparaître dans les eaux lourdes du Styx ? Mais nous ne pourrons poursuivre notre interprétation qu'à chercher dans le domaine de l'art quelque homologie. Et celle-ci, nous la trouverons chez Kirchner, l'un des fondateurs de "Die Brücke", le mouvement expressionniste allemand.

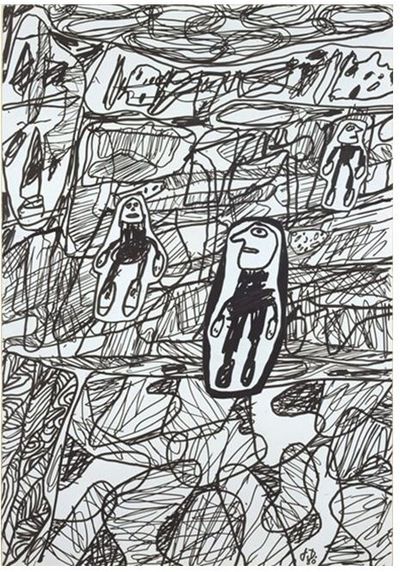

Ernst Ludwig Kirchner

Jeune fille assise (1910).

Entre les deux figurations, de nombreuses confluences de sens se font jour et l'on pourrait presque les superposer sans risquer de tomber dans un faux-sens ou bien dans des excès interprétatifs. La pose est identique, l'impression générale dévitalisée, investie d'une profonde lassitude. Cependant, maintenant, il convient de poser les différences, lesquelles permettront de mieux mesurer l'abîme tragique dans lequel nous plonge la représentation de Barbara Kroll.

Ce qui éloigne ces deux représentations, c'est d'une façon visible, la couleur par rapport au traitement en noir et blanc. Ce que Kirchner rend patent en matière de dramaturgie résulte du violent espace dialogique dans lequel les teintes complémentaires jouent sur le mode d'oppositions irréductibles : le jaune argileux du visage se détachant sur le bleu intense du couvre-lit et celui, plus atténué des cernes au-dessous des yeux; le vert amande du corsage jouxtant le rouge intense de la robe. La seule couleur commune résidant dans le noir de jais de la chevelure. Quoi qu'il en soit du parti pris pictural concernant les teintes posées sur le support, nous pouvons constater que le résultat atteint une identique démesure quant à la mise en image de la figuration humaine. Le traitement de Barbara Kroll dépassant même en amplitude les intentions du Peintre de la "Brücke" : on est passé de l'expressionnisme au mutisme, le regard encore présent dans le tableau coloré devenant absent du fusain de l'Artiste contemporaine. Il y a donc plus grande fermeture du Sujet face à cette existence qui, pour être souvent douloureuse, devient ici quasiment insupportable, aux portes de l'ultime désespérance. Le Métaphysicien ibérique, Miguel de Unamuno affectant à l'un de ses livres le titre de "Sentiment tragique de la vie", se situait lui aussi dans cette même veine d'une aporie constitutive du Dasein, aporie avec laquelle il doit composer, parfois, comme le Peintre, le Poète. Alors est atteinte la démesure de l'expression, tout au bord de l'abîme qui clôture tout, aussi bien la transcendance de l'art, que les contingences pesantes du parcours humain. De quoi nous interroger sur les misères et les désolations qui, partout, sans distinction ni de race, ni de couleur, ni d'âge, ni de condition, moissonnent les têtes alors que le monde continue à tourner, montrant tour à tour, sa face de lumière, sa face d'ombre. Il en est ainsi de l'exister, parfois brillante polyphonie, parfois discours aphone disparaissant sous des meutes de pathétiques ténèbres dont ce dessin nous aide à prendre acte l'espace d'une contemplation. A l'évidence, la picturalité de Barbara Kroll tutoie en permanence, dans des teintes plombées de chair et de bitume, l'essence de la destinée humaine. En cela, nous pouvons la qualifier d'existentialiste. Regardant ces œuvres sombres, nous ne pouvons éviter de nous poser le problème de notre liberté. Sans doute la réponse nous appartient-elle en propre, comme toujours, lorsque nous décidons d'emprunter tel ou tel chemin. Ce chemin de représentation, lui, suppose une véritable exigence. Pour cette raison nous ne pouvons qu'y adhérer de toute la force de nos racines constitutives !

/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)