L'énigme du monde.

Mise en images : Blanc-Seing.

Source : Google images.

Inlassablement, Hombre parcourait les immenses corridors de la terre. Aussi bien les vastes plaines que les hauts plateaux abandonnés au vent, que les rivages où battait le flux immémorial de la mer. Et, parfois, mais plus rarement, il sillonnait la glace miroitante des avenues et fréquentait les cours d'immeubles, les places qu'habitaient les fourmis humaines. Son destin semblait être celui de déambuler parmi le vaste monde, d'en noter les impressions, d'en radiographier les pulsations, d'en éprouver la chair dense, pléthorique, exposée aux événements multiples. Hombre vivait de cela et uniquement de cela. Il était un genre de sismographe enregistrant la moindre vibration, la plus infime éruption, la plus insignifiante coulée de lave. Son corps était le réceptacle vivant sur lequel se déposaient les traces de l'exister et ceci suffisait à son bonheur. Il n'avait nul besoin de consigner ses impressions dans quelque registre, son anatomie ayant tout prévu en matière d'archivage.

Ses mains étaient les réceptrices des mouvements, aussi bien de la Nature que de ceux de ses Coreligionnaires. Sa tête collationnait les pensées. Dans l'ouverture de ses bras se réfugiaient les malheurs du monde. Dans le tronc de ses jambes la marche en avant de l'humanité. Dans ses poumonsle vent des humeurs. Dans son cœur la plénitude des sentiments, mais aussi les détresses. Dans ses viscères le métabolisme du vivant. Dans le pieu de son sexe les aventures de la généalogie.

Ainsi vivait-il au rythme des marées, des migrations des peuples, des œuvres humaines, des grandes diasporas, ainsi existait-il dans le feu des passions, dans l'infinie courbe du monde occupée à girer autour d'elle-même dans un mouvement qui lui semblait proche de l'ivresse. Pour Hombre, l'existant était une pure évidence, une manière de faveur qui avait été faite à l'univers depuis l'origine des temps. Tout n'était qu'enchaînement de causes et de conséquences, mécanique parfaite et il suffisait d'aller à l'estuaire, de remonter le fleuve jusqu'à la source pour en connaître la subtile origine, cette pluie bienfaisante et donatrice de vie, laquelle venait du nuage, lequel résultait de l'évaporation des masses liquides, lesquelles venaient d'où elles voulaient. Peu lui chaulait de savoir quelle en était l'explication.La Présence de tout ce qui vivait lui importait plus que la raison de cette dernière, que le principe fondateur et peut-être ultime, fût-il de nature céleste, fût-il Dieu lui-même. Car Hombre ne s'affiliait à aucune croyance particulière, si ce n'était celle, immédiate, directement préhensible de cette "phusis" des Anciens grecs, de cette physique donc, l'homme était partie prenante au même titre que l'arbre, l'oiseau ou bien le modeste éphémère. Tout pour lui s'inscrivait dans l'ordre de la Nature dont il recevait l'empreinte à la manière d'un panthéiste heureux. Si les choses n'étaient pas divines au sens strictement religieux, du moins étaient-elles vénérées dans l'ordre du sacré, l'Homme dominant ce bel édifice de sa présence purement verticale. On l'aura deviné, le Déambulant cherchait, dans la moindre parcelle de vie, dans la plus infime étincelle, sans doute une justification du monde et, conséquemment, la sienne. Obnubilé par la densité de la matière, par sa consistance fermée et opaque, il en était venu à s'oublier lui-même, à se distraire de ce grand carrousel auquel il participait sans en avoir une conscience bien établie. Il ne tenait nul journal et l'introspection ne faisait pas partie de son quotidien. Il se confiait au souffle du vent, à l'ornière du chemin, au lent dépliement de la chrysalide, à la fuite du nuage contre le toit du ciel, aux paroles, faits et gestes de ses semblables.

Seulement, à errer ainsi au hasard de ses pérégrinations, à inventorier dans son globe de chair l'entièreté des événements qui s'y imprimaient chaque jour, la coupe était pleine et, maintenant, le tout du monde ricochait sur sa peau avec la violence d'une sombre polémique. Son corps outragé était devenu le lieu d'une insupportable géhenne, l'espace étroit et incompréhensible d'une violente coruscation, l'aire mutilée par laquelle le non-sens venait le visiter avec l'assiduité que met le taon à faire votre siège dans les forêts d'automne. Hombre était pris dans une sombre geôle dont il devenait urgent qu'il pût s'extraire afin de ne pas s'exposer à une immédiate finitude. Les millions de signes qu'il avait archivés au plein de ses artères, au mitan de ses cartilages, sur la toile infiniment tendue de ses aponévroses, voici qu'ils faisaient surface, comme une résurgence qui s'annonce après un long parcours souterrain, s'écoulaient par l'orifice des narines, sourdaient parmi la cire des oreilles, déglutissaient leur bile épaisse sur le massif de la langue; les milliers de ponctuations, de points de suspension, d'interrogation s'enroulaient, telles de ténébreuses lianes autour du cou comme s'il se fût agi d'un tronc recouvert de mousse; les centaines d'interjections, d'exclamations, faisaient leur somptueux toboggan sur la forêt de poils de la poitrine, certains s'accrochaient à la corniche étroite de l'ombilic, puis se laissaient choir sur l'éperon du sexe, finissant par se dissoudre dans le désordre des soies pubiennes. Tout ainsi s'écoulait vers l'aval du corps, dans une logique qui semblait irréversible, donc d'autant plus inquiétante qu'Hombre n'en pouvait percevoir l'intention finale, sinon celle d'un absurde en acte, genre de boule de Sisyphe qui se fût travestie en une infinité de fragments non reconnaissables mais tout autant destructeurs malgré leur forme de nanisme.

Alors que sa silhouette menaçait à tout moment de disparaître sous cette avalanche de menues apories successives, Hombre, dans un ultime effort de volonté, parvint à s'extraire un instant de cette glu qui le piégeait comme la résine le fait du coléoptère que l'on destine au plaisir de la collection. Il lui fallait mettre le monde à l'épreuve, en tester le degré de réalité, en éprouver la chair luxuriante - en même temps qu'il soumettrait la sienne, cette chair constitutive de son humanité, au feu de la vérité, celle-ci fût-elle tranchante comme le silex -, et il se mit à répéter quelques gestes dont il était familier depuis son enfance, lesquels, toujours, l'avaient assuré d'être Vivant parmi les Vivants. D'abord, il se mit à crier aux collines, aux dunes de sable, enfin aux montagnes et plus particulièrement à leurs cirques dont il savait la forme destinée à restituer la voix, cette nervure de l'essence humaine. Il disposa ses mains en cornet et, faisant face aux larges parois de basalte qui s'élançaient vers le ciel, lança un long cri qu'il modula sous l'espèce de quelques figures sonores, faisant varier les parois de son résonateur buccal. Un instant, il attendit que le son revint à ses oreilles. Il savait, par expérience que, parfois, ce phénomène était long à se produire. Il lança derechef une longue trille en direction des falaises de pierre : "É…cho; ééchoooo; éééchooooo…". Rien ne se passa. L'écho s'était perdu, quelque part, peut-être absorbé par une faille inaperçue. Hombre ne manqua d'être troublé par cette absence qui lui paraissait, pour le moins, revêtir le caractère de l'étrange. Mais, Hombre n'était pas homme à lancer aussi vite le manche après la cognée et, poursuivant son chemin, se mit en devoir de faire un nouvel essai. Il fit face à la boule blanche du soleil, lequel, situé à mi-distance du nadir et du zénith était dans l'inclinaison optimale pour faire s'allonger longuement l'ombre portée de toute chose, eût-elle l'épaisseur du doute ou bien le ténu de l'indécision. Or, Hombre, pourvu d'une taille longiligne mais de haute stature - on se le représentera assez bien en ayant à l'esprit la gravure de Don Quichotte-, ne pouvait ignorer que son ombre, infiniment supérieure à sa taille réelle, s'imprimerait sur le sol de poussière avec la grâce que met le cerf-volant à animer le sol de sa traîne infinie pareille à une précieuse arabesque. Quand, se retournant, Hombre commença à s'apercevoir que nulle trace ne maculait ni l'herbe, ni les graminées qui dansaient innocemment dans le vent, sa sueur commença à faire deux longues rigoles de part et d'autre de sa colonne vertébrale et des rythmes de frissons se répandirent au creux des reins comme un vent mauvais. Sans doute, n'était-il pas encore suffisamment alerté de ce qui se passait juste une coudée au-dessous de la ligne de flottaison des choses et, obstiné de nature, il se résolut à faire rendre raison à tout ce qui venait à son encontre. Savoir l'origine de ce qui, ici et là, courait sur les chemins du monde, voilà ce qu'il était nécessaire d'entreprendre jusqu'à épuisement de ses forces. Questionner, accuser, mettre au pied du mur, se confronter à, rendre grâce de, questionner, s'enquérir, telle était la mission dont Hombre se pensait le légataire universel, l'Existant-tout-désigné avant que le terme de sa propre vie ne soit atteint. Mais pour faire rendre raison, c'était de provocation dont il fallait s'armer, afin que l'existence, acculée à son destin, consentît à parler haut et fort.

Avisant une souche qui obstruait son chemin et voulant connaître l'identité du fauteur de trouble, donc cette raison qui se dissimulait dans l'entêtement du bois, il dégaina un violent coup de pied en direction de l'obstacle, proférant de concert : "C'est la faute à Voltaire." Mais rien ne se manifesta qu'une contusion subséquente et des douleurs évanouies aussi vite qu'apparues. Quant à la souche, atteinte d'une soudaine invisibilité, elle venait de s'absenter de la scène. C'est alors qu'il vit un chemineau qui venait vers lui avec l'air menaçant de celui qui en veut à votre bourse. Il lui jeta à la figure, comme si l'insulte était définitive et empreinte d'un acide mortel : "C'est la faute à Rousseau". Non seulement le Flâneur ne lui répondit point, mais il disparut du champ de vision d'Hombre, ne laissant même pas sur son passage l'empreinte qu'il eût dû laisser dans la boue fraîche et non moins réjouissante à une vue exercée à dénicher la beauté des choses partout où elle se dissimulait. La raison du Questionnant commençait à vaciller, comme commençait à se dissoudre toute sorte d'explication logique qui, habituellement, accompagnait tout phénomène affecté de visibilité. Sur la crête d'une dune éclairée par le soleil, quelques existences humaines apparaissaient comme sur le fond d'un théâtre d'ombres et s'évanouissaient dans un poudroiement se sable sans qu'on pût en deviner le motif ou bien le sombre dessin. Tout ceci était on ne peut plus étrange, atteint d'un bizarre surréalisme, peut-être d'un caractère fantastique dont les rouages demeuraient infiniment mystérieux. Mais, bientôt, ce fut la silhouette d'Hombre qui changea de dimension pour devenir simple projection d'une ligne sur la surface claire du sol. A demi-conscient de l'événement qui se saisissait de lui et voulant attribuer au souverain langage le souhait de conclure cette bien confondante aventure, Hombre saisit un bâton de craie qui traînait à terre et, sur un carré de ciment providentiel, se mit en devoir d'écrire son nom. Les mots lui paraissaient procéder d'une telle essentialité qu'il les pensait absolument inaltérables. D'une main naine mais qui se voulait sûre, le Petit Humain traça sur la pierre grise, cela qui le constituait anthropologiquement, à savoir ce nom qui lui appartenait en totalité, dont il était le seul possesseur, dont le règne était infini autant que singulier, affecté à une existence particulière parmi le grand déluge existentiel inondant le monde de ses milliers de bras, de jambes, de bouches, de mouvements, de gesticulations de tous ordres :

HOMBRE

Son patronyme, il avait pris soin de l'écrire avec des Majuscules, afin que ceci pût affirmer la majesté de sa nomination et, prenant un peu de recul, afin de pouvoir juger l'effet de sa calligraphie, il s'aperçut bientôt que la première lettre s'était égaillée dans la nature, on ne sait où, comme saisie d'un inexplicable caprice. Donc il était simplement devenu :

OMBRE

et, bien évidemment, sans qu'il fût Champollion lui-même, ce genre de hiéroglyphe qu'était devenu son nom laissait deviner aisément la lourde symbolique qui, désormais l'habitait. D'Hombre à Ombre, il y avait le même écart ontologique qu'entre un Existant bien doué de raisons de vivre et Celui déjà happé par une proche finitude, dont le crépuscule s'annonçant n'était que la figure de proue. Cette nouvelle frappe du destin, il devait la faire sienne, l'intégrer à ce tremblement métaphysique qu'il était soudain devenu, à cette manière de perdition ne disant son nom qu'à titre d'une incomplétude. Mais le pire était sans doute à venir. Les lettres semblaient douées d'intentions, sinon maléfiques, du moins de projets aussi inquiétants qu'illisibles. Elles dansaient une singulière gigue, un menuet entièrement saisi d'effroi. Tantôt se mélangeaient - et alors c'était un phénomène de dépersonnalisation qui s'emparait del'Existant :

BOMER

Ou bien une lettre surgissait à l'improviste, venue d'on ne sait où, et alors le sens de L'Existant en était métamorphosé :

SOMBRE

Ici, l'on ne pouvait plus douter que l'Existant ne fût tombé dans de sales draps, si sales que, sans doute,la Mort rôdait en quelque couloir inaperçu : derrière l'épaule de la Dune mangeuse de vies, dissimulée sous les traits d'une inoffensive souche ou bien d'un chemineau figurant l'inquiétante silhouette deThanatos lui-même. Mais, cette apparition de l'Ombre immédiatement suivie de celle, jouissive en diable (tant pis pour les lettres manquantes !) du dieu de l'Amour lui-même :

EROS

Dans quelque recoin de sa mémoire, bien que celle-ci devînt défaillante depuis que l'Existant semblait régresser vers une condition plus qu'hypothétique, l'antique lutte d'Éros contre Thanatos, donc de la Vie contre son ennemi héréditaire, la Mort, cette lutte se reproduisait donc et il en était la victime apparemment toute désignée.

ROSE

Cette dernière anagramme, métamorphosant EROS en ROSE lui paraissait être du plus mauvais goût qui se pût concevoir, même si la couleur favorite de l'Amour était mise en relation, d'une façon plutôt logique, avec Eros qui en portait les éternels et indéfectibles attributs.

OSER

Enfin, fallait-il que les lettres soient prises de folie pour "oser" de telles substitutions de son patronyme, lequel devenait, maintenant, franchement incompréhensible et, sans doute, ne manquerait de disparaître dans un proche horizon. La prémonition d'Hombre - ou de ce qui en restait -, n'était pas une chose vaine et, par soustractions successives, la figure qu'il présentait au monde devenait si mince, inapparente qu'on finirait, sans doute, par l'oublier.

OSE

OS

O

Voici ce qu'il était devenu, cette simple voyelle dont la forme même, énigmatique, faisait davantage sens vers le mime d'un étonnement, d'une sidération, d'une perte proche dont une bouche devenait l'effigie à défaut qu'un corps doué d'entièreté fût commis à paraître. Hombre, en effet, était ce simple cercle tournant sur lui-même, cette manière de circonférence vide, cette aire de néantisation vers laquelle tout l'univers semblait destiné à s'engouffrer, aussi bien les Autres humains que les quadrupèdes, les montagnes crénelées, les fleuves étincelants, les arbres aux larges couronnes, les langues de feu, les maisons des humains, leurs véhicules prétentieux et toutes choses faisant sur la Planète ses voltes inutiles.

HOMBRE … OMBRE … OMBR … OMB … OM … O … O … O … o … o … .

était devenu cette sorte d'inconséquence infinitésimale, cette animalcule perdue dans l'immense soupe cosmique, sorte d'antiparticule, d'antimatière signant la fin de tout, à commencer par lui, . . . ce point d'infini, cette dernière aberration de l'essence humaine, cette ultime ponctuation de l'immense fable qu'avait toujours été le Monde, son incroyable prétention à exister, donc à sortir du Néant, à transcender l'Absolu en direction de l'Être, cette vaste blague, cette pantomime, cette commedia dell'arte, cette bouffonnerie par laquelle, un jour, un (.) , un seul minuscule (.) avait naïvement cru pouvoir devenir

o … o … O … O … O … OM … OMB … OMBR … OMBRE … HOMBRE

Mais reprenons, au début, à l'origine, Hombre n'était qu'un minuscule point (. ) sur la toile de fond

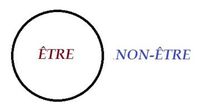

de l'univers, un imperceptible (.) qui flottait dans un non-espace, un non-temps et les choses étaient réduites à n'être rien que cette inconséquence sans début ni fin. Alors, il s'était dilaté autant qu'il avait pu, introduisant en lui ce qui lui manquait afin de parvenir à la dimension propre de l'exister, à savoir, de la distance, du décalage, de l'écart, de la disparité, de la distinction, de la divergence, de l'inégal, de la variété, de la différence, en résumé de L'ALTÉRITÉ. De telle manière que, devenant cercle, il faisait apparaître ce qui était lui et ce qui était non-lui. Il instaurait donc un lien de signifiant à signifié; il établissait les conditions mêmes du SENS, donc de la compréhension, de l'interprétation et de ce qui en constituait le fondement : le sublime langage.

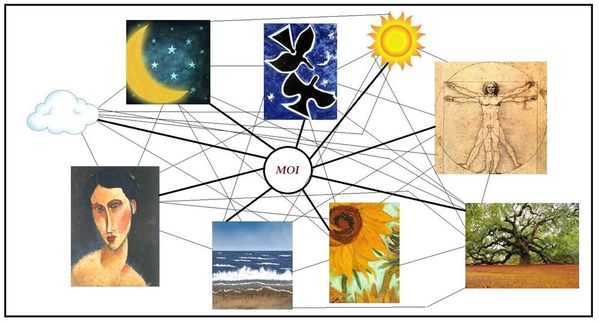

Mais il faut avoir recours au schéma afin que le propos s'éclaire, en même temps qu'Hombre se constituera sous la forme d'un Existant "en chair et en os". Au début, l'EGO tournait à vide à l'intérieur d'une sphère close :

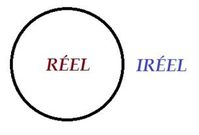

Puis, le cercle se substituant à la sphère, fit apparaître ce qui lui était extérieur, l'ALTER, d'abord comme élément séparé, dans un simple rapport de contiguïté :

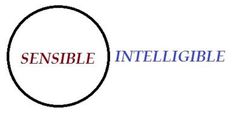

Puis la fusion des contraires ou "Coincidentia oppositorum ", réalisa le passage de l'un dans l'autre, c'est-à-dire le début de la constitution du sens qui est toujours passage d'un Signifiant (Moi) à un Signifié (L'Autre) :

Dès cet instant, les oppositions totalisantes définissant la quadrature existentielle de l'Être, donc les orients selon lesquels pouvait se réaliser son empreinte sur le monde, mettant en relation ce qui, depuis toujours, ne semblait être contradictoire qu'à être conceptualisé dans des champs autarciques, manières de monades leibniziennes "sans portes, ni fenêtres".

Le point devenant cercle ouvrait le sens des choses et leur mutuel échange parvenant à l'unité du tout, seule façon de rendre l'univers pensable et cohérent. Les jonctions s'établissaient dans une osmose douée d'intelligibilité :

C'est cela même qu'Hombre avait vécu dans un processus d'involution le faisant passer, lui et les choses alentour, par le chas d'une aiguille. Cette rétrocession jusqu'à l'antre primitif, en tant qu'infime point perdu dans le vaste univers, il l'avait vécue jusqu'à "l'in-signifiance", à la non-reconnaissance de sa propre essence. Conscient de cette aporie le conduisant à n'être plus qu'une pure abstraction privée d'altérité, donc de monde sur lequel pouvoir édifier un SENS et, tout d'abord un LANGAGE, il devait reprendre appui su cette forme minimale du point, en faire la condition même d'un tremplin ontologique qui le conduise à la dignité de l'existence. C'est simplement en direction de ceci, cette prise de conscience d'une ALTÉRITÉ qui nous constitue de fond en comble que cette minuscule fable était destinée. VOUS, MOI, ALTER, EGO, ne sommes que des points en attente de devenir cercles. Nos mutuelles affinités nous y conduisent. C'est pour cette raison que nous sommes Hommes, Femmes et souhaitons le demeurer aussi longtemps que possible. En dernière analyse, nous ne sommes Tous,Toutes, que ces lieux de passage, ces miroirs qui reflétons le monde à qui nous donnons lieu en même temps qu'il nous amène à notre propre parution. Jeu infini de miroirs se reflétant dans un infini de miroirs, ainsi en abyme jusqu'aux confins extrêmes du temps , de l'espace, points de suspension, tant que dure l'éclaircie. A notre insu ou bien le sachant, nous sommes au centre d'une cosmologie où se jouent, sur le mode de la réverbération, l'écho infini, l'ombre toujours portée au-delà d'elle-même, le monde, les hommes, les femmes, les oiseaux, les nuages, la lune, le soleil, les arbres, la mer et plein d'autres beautés dont nous ne prenons acte qu'en les regardant, donc en les créant. Il n'y a rien en dehors de notre regard que la solitude infinie des sidérations universelles !

/image%2F0994967%2F20231004%2Fob_d78e9c_logo-jpv.jpg)