Fragment et Totalité.

Le Journal ayant pris le parti d'être publié selon un mode antéchronologique (de la dernière publication en remontant à

la première), les textes ayant une certaine longueur apparaissent d'abord en tant que fin d'une fiction ou d'une théorie.

Afin de faciliter la tâche du lecteur, la publication des textes se fera selon les deux modes : par fragments, ensuite le texte intégral.

VOYAGE EN EXUVIE

Prologue.

1) Terre Blanche.

2)

Comme un lézard.

3) Le Chemin du Ciel.

4) Dionysos.

5) Exuvie ? Exuvie !

6) Apollon.

7) Adret et Ubac.

8) La Voie Royale.

9) Epilogue.

******************

« Tout

était écrit. Tout était lisible, là,

sur cette peau,

comme sur la peau du monde ! »

J.M.G. Le

Clézio . « Terra Amata »

PROLOGUE

Le Passager s’assit, regarda l’immense plaine qui s’étendait à ses pieds. Une sorte de poudroiement lui fit cligner

les yeux. Il porta sa main en visière au-dessus de son front. La lumière trop vive l’obligea à fermer les paupières. Il essaya, par la pensée, de reconstituer les détails du paysage, les lignes

de fuite, la perspective. Rien ne s’imprimait sur le fond de sa conscience.

Il rouvrit les yeux, pivota sur lui-même. La lumière, maintenant, était latérale, basse. Elle faisait apparaître les sillons de la terre, les rides de

poussière, les crevasses, les fissures qui entaillaient la mesa de terre rouge. Un sourire éclaira le visage de l’homme qui, lui aussi, était marqué de lignes, de coupures, d’anciennes

cicatrices. Il promena ses doigts sur sa peau meurtrie, sur les picots de barbe qui commençaient à hérisser ses joues. Il fut heureux de reconnaître les stigmates qui faisaient comme une

signature à la surface de son épiderme.

Tout au bout de la mesa, des arbres griffaient le ciel de leurs branches aiguës. Il se leva, se dirigea vers eux. Il n’en voyait que les silhouettes,

semblables à des personnages hagards sur une scène de théâtre.

C’étaient des baobabs, immenses, accrochés au ciel par des branches pareilles à des racines, arrimés à la terre par leurs énormes fûts. Sorte de pachydermes

antédiluviens. Il palpa leurs troncs, leurs rugosités, leurs callosités, - il pensa à ses propres mains meurtries par les outils -, il effleura des plaies remplies de sève, il souleva des

écailles, contourna des tavelures, découvrit des fentes, des meurtrissures, des trous d’insectes.

Le Passager s’assit, s’appuya au tronc d’un baobab. La lumière déclina. Il fut soudain enveloppé d’une nuit fraîche, obscure. La faible clarté des étoiles ne

lui permettait plus de voir l’étendue plate de la mesa, l’architecture immobile des baobabs. Il passa à nouveau la main sur son visage, en éprouva la rugosité, les fractures, le discontinu. Il

s’aperçut que ses doigts avaient, en même temps, conservé la mémoire des empreintes du sol d’argile, des scarifications de l’arbre géant.

La certitude fut en lui que tout cela était identique : sa peau, la terre, l’arbre. Ils étaient faits de la même chair vivante sur laquelle s’étaient

imprimées les lignes de l’existence comme autant de marques uniques et indélébiles. Une sorte de cartographie, semblable à des empreintes digitales, à des parchemins portant des signes, à des

tablettes d’argile incisées au calame.

Lui, le Passager, était donc une écriture qui témoignait, par sa conscience, d’une grande calligraphie terrestre et universelle. Celle portée par la glaise,

les arbres, les frontons des temples, les livres, les graffiti des murs, les pierres tombales, les actes de naissance, les lézardes des trottoirs, les fissures des routes, les failles des

carrières, les fêlures sous-marines, les tatouages, les gribouillis des enfants, le dessin du givre sur les vitres, la fumée des feux de camps, le clignotements des fanaux, les sillages des

cargos, le vol rapide des mouettes, les écharpes de brume, les sillons des vallées, les éclats de silex, les pierres levées, les zigzags des frontières, l’empreinte des pneus, les traces dans la

neige, la buée dans le froid de l’hiver, le rythme des moraines, la dérive des glaciers, la braise des cigarettes, les fards à paupières, le rouge des lèvres, la blancheur des os, les nervures

des feuilles, le déplacement des voitures, les pensées, les rêves, la fuite des jours…

Tout cela était donc pareil : lui, la courbure du vent, la course des astres, le flux, le reflux des marées, les saignées de bitume à la face de la

terre, la translation des fourmis, la lente dérive des péniches, l’irisation des arcs-en-ciel, la rotation des écluses, le clignotement des feux, les traits de vapeur des avions, l’éclat des

barres de néon, la rumeur des affiches, la lueur bleue des postes de télévision, les carrés de lumière des immeubles, des tours, le sifflement des percolateurs, les mouvements des draisines, les

torches des bateaux-mouches, les rires, les mots chuchotés, l’éclat des dents blanches, les gorges déployées. Tout était vraiment pareil. Des multitudes de signes qui témoignaient. Equivalents,

interchangeables. Tous fuyants, intemporels, toujours renouvelés. Signes imprimés à la face de l’eau, mobiles, fragiles, fugaces, solubles. Infiniment solubles.

Qu’avait-il,

lui, l’anonyme Passager, à rajouter à cette marée, à ce trop-plein, à ce maelstrom qui s’enfuyait continuellement par le trou d’une bonde sans fin ? Quoi donc qui pût flotter à la surface des

choses ? Un cri, des mots, une écriture, des gesticulations? Non, ceci était simplement dérisoire.

Qu’avait-il à dire qui lui permît de se distinguer de toutes ces manifestations mort-nées?

Une seule chose à confronter à son propre regard, à celui des autres : sa PEAU, avec ses blessures, ses entailles, ses traumatismes, ses excroissances, sa peau avec

ses cicatrices, semblable à celle des lézards, à leurs fourreaux d’écailles qu’ils abandonnent lors de leurs mues successives. Seulement cela pour témoigner, pour dire les signes de la vie à même

la chair vivante, le pathos épidermique.

Témoigner avec les marques visibles de sa souffrance, de sa douleur, tant qu’il est temps, tant que les vergetures, les incisions, les sutures, les excoriations,

les meurtrissures n’ont pas basculé dans la poussière, dans l’ultime refuge du non-dit, du néant.

Sur la mesa, le vent s’est levé. Le Passager s’est réfugié dans l’ombre des baobabs. Il s’est couvert d’une toile. Dans son sac il a pris un livre, a allumé

son briquet. Il fume sous les étoiles, rejetant dans l’air pur de longs signaux de fumée. Il tourne les pages d’un livre qu’un aveugle inconnu lui a offert. De ses doigts il parcourt les picots

de l’écriture Braille.

Sur le maroquin, d’abord, dont les stigmates sont comme les cicatrices de la peau. Il déchiffre le nom du poète : Hölderlin ; le titre de l’ouvrage « Pain et

Vin ». Il tourne les pages, interroge le saillant des mots. Le poète y parle de l’homme en général, de la situation fondamentale qui est aujourd’hui la sienne. Il le définit, l'homme,

comme éloigné de sa propre essence, exilé dans un pays étranger, sans que cet exil apparaisse de façon claire à sa conscience :

« Un signe, nous sommes, mais privé du sens ».

L’homme referme le livre, parcourt songeusement la peau vivante du livre, le message des graphies en relief. Il pose l’ouvrage sur sa poitrine, sur des blessures

anciennes, signes contre signes. Il s’endort sous les étoiles qui font, dans le ciel, des points de lumière semblables aux signes secrets du livre, au chant du poète dans le secret des

pages.

**********

TERRE BLANCHE

Avons-nous une prescience des choses, des événements, l’avenir peut-il parfois se dessiner à l’orée de notre conscience, y imprimer par

anticipation quelques signes dont nous pourrions déchiffrer le sens ? Nous n’avons aucune certitude à ce sujet, seulement une vague intuition. Saisissant une large feuille d’iris pour en faire un

lien autour d’un bouquet de fleurs champêtres, nous nous entaillons le pouce et un peu de sang en surgit que nous étanchons en suçant notre doigt. Voulant franchir le ruisseau à gué, nous posons

notre pied sur d’accueillants galets dont l’invisible limon nous a surpris, bleuissant notre cheville. Souhaitant profiter des premiers rayons du soleil, nous exposons notre fragile peau

hivernale aux assauts de la lumière printanière, notre épiderme s’auréolant bientôt des irisations de la brûlure.

L’entaille du pouce, le bleu à la cheville, les auréoles de la brûlure, nous les portions déjà en nous, nous le savions, comme des plaies latentes qui

attendaient de s’actualiser. Des plaies minimes, bien sûr, qui, sans doute, ne laisseraient que peu de traces, que nous aurions pu éviter. Mais nous avions le pressentiment qu’elles étaient, en

quelque sorte, inéluctables, qu’elles devaient advenir, qu’elles faisaient partie de notre propre règle du jeu. Nous n’avons pas cherché à les éviter, souhaitant même qu’elles adviennent, à la

façon d’un courant d’air, d’un tourbillon dans l’eau, quelque chose sans importance, que nous feignions d’ignorer, mais dont nous savions que les légères variations s’infiltreraient dans les

replis de la mémoire, toujours prêts à resurgir, à sortir de l’ombre. Nous étions alors semblables à un animal tapi au creux de la terre, un lézard peut-être, en attente du réchauffement de

l’air, d’un signal pour vivre au plein jour, faire palpiter notre gorge an contact des pierres tièdes, absorber la lumière par tous les ocelles de notre corps, nous débarrasser de notre ancienne

peau, commencer enfin la métamorphose. La peau réelle, nous la laissions derrière nous, comme une guenille embarrassante porteuse de traces, de plaies, de sutures. Nous savions cependant qu’elle

deviendrait bientôt peau imaginaire, qu’elle serait notre double, notre ombre portée sur les choses, qu’elle ferait écho à nos actes, modulerait nos gestes, influerait sur nos pensées.

C’est dans cette sorte de vague pressentiment de l’avenir immédiat, dans un genre d’attitude reptilienne préparatoire à sa propre mue, à son

dépouillement, que je décidai, par ce bel après-midi de printemps, de rejoindre « Terre Blanche », ma maison d’enfance, à Beaulieu-la-Leyre. Ma mère y vivait, en compagnie d’Adeline, sa

confidente, la gardienne du logis, en charge du ménage et de la cuisine, - qu’elle confectionnait toujours avec beaucoup d’attention - , s’occupant également des menus travaux, surtout

d’intérieur, affichant peu d’inclinations pour les activités à l’extérieur, notamment pour le jardinage.

Passionnée par la botanique, Floriane, ma femme, était le portrait symétriquement inversé d’Adeline. Elle m’avait accompagné à Terre Blanche pour y

effectuer, dans le grand parc attenant à la maison, ce qu’elle appelait, par une étrange habitude, des « saisonnements » — elle était familière de ces néologismes, dont je sus bientôt

qu’ils résultaient d’une forme contractée de « saison » et « d’événement », ou, par paronymie, « d’avènement », et qui signifiait, ce qui, par la saison, arrive ou

advient. Dans son esprit, cet avènement au sein de la nature, n’avait rien de messianique mais était le reflet d’une fête païenne et dionysiaque dont sa philosophie de l’instant était la plus

pure illustration. Son dynamisme permanent, son matérialisme heureux, se traduisaient par ce contact simple avec les choses, par un émerveillement jamais altéré du spectacle continûment renouvelé

du monde végétal auquel elle vouait une sorte de culte, puisant les sources de son inspiration quasiment liturgique dans « L’Encyclopédie du Jardinage », « Le Manuel de la Taille

et des Boutures », « Le Guide de la Culture Ecologique ». De ses « mains vertes » naissaient des profusions de créations florales, herbacées, feuillues, des

superpositions de mousses et de lichens, des tresses d’herbe, des enlacements de lianes, des liaisons d’écorces, des mobiles de branches, des éclatements de corolles, des éventails d’étamines,

des tableaux d’écailles, des tournoiements de vrilles, des chapelets de capsules, des compositions épuisant la gamme des variétés végétales, céréalières, frugifères, oléagineuses, aromatiques,

textiles, tinctoriales, médicinales, forestières, ornementales, fourragères, tout ceci dans une étonnante variété de formes, arborescentes, bulbeuses, ciliées, duveteuses, exotiques, géminées,

grimpantes, lancéolées, lobées, naines, géantes, operculées, pubescentes, rampantes, tubéreuses, vivipares, zoocarpées. Prodigalité sans cesse renouvelée, à la façon d’une corne d’abondance,

symbole de la diversité, du foisonnement inépuisable, du ressourcement continu, du cycle de la croissance, de la multiplication des espèces, générations spontanées, spirale sans fin des

changements, des transformations, des transfigurations.

Située au lieu géométrique de cet étrange sabbat du végétal, Floriane apparaissait sous les traits emblématiques d’une nature brouillonne et enthousiaste,

cette impétuosité la reliant, par son style, son tempérament, au-delà de la logique génétique, à notre fils Olivier, qui semblait avoir hérité de sa mère cette inclination au protéiforme, au

déchaînement matériel; ils étaient l’illustration du passage de la puissance à l’acte, sous les traits d’une perpétuelle éclosion dont ils figuraient, selon la formule de Claude Simon,

"les fragiles, turgescents et impérieux bourgeons."

Adeline, d’un naturel dévoué, toujours prête à rendre service, vivait cependant à son rythme, fait d’une alternance de périodes d’activité et de longs

moments de pause qu’elle consacrait le plus souvent au tricot, se laissant divertir par l’ambiance lénifiante de longs après-midi télévisés; attentive à ma mère qui ne bougeait guère de son

fauteuil et à laquelle elle servait quotidiennement, vers seize heures, une infusion de tilleul agrémentée de savoureuses madeleines qu’elle confectionnait elle-même et dont elle ne picorait

habituellement que quelques miettes, soucieuse d’éviter un embonpoint qui commençait à faire de ses vêtements des tuniques martyrisées aux coutures distendues. Elle se rendait parfaitement compte

de cette manière d’enlisement sournois qui la guettait, mais la seule compagnie de ma mère, dont l’accomplissement nonagénaire était proche, ne suffisait pas à éveiller en elle le sursaut

d’activité dont elle aurait eu besoin.

Depuis la mort de mon père, nous venions régulièrement, Floriane et moi, entretenir le jardin d’agrément, le potager, tondre l’immense pelouse et soigner les arbres

séculaires affectés des diverses blessures du temps.

Au début, Adeline prétextait du ménage à finir, du repassage en retard, une pâtisserie à mettre en route pour le dîner. Nous n’étions pas dupes de son manque

d’intérêt pour les travaux agricoles et arboricoles et nous ne lui en tenions pas rigueur, conscients que sa tâche essentielle était de tenir la maison en ordre, de s’occuper du cadre de vie et,

bien sûr, d’apporter à ma mère toute l’affection et les soins dont cette dernière pouvait avoir besoin. Elle s’acquittait de ses différentes charges avec aisance et naturel, témoignant pour son

hôtesse des plus charmantes prévenances.

S’ennuyait-elle parfois, dans sa fonction de dame de compagnie ? Elle était une sorte de Pénélope recommençant sans cesse son éternel ouvrage, seulement

distraite par les images et le son de la télévision, par les questions épisodiques, souvent réitérées et toujours les mêmes, que ma mère, perdant la mémoire et l’audition, lui posait sans même

écouter ou entendre la réponse.

Toujours est-il que, les jours passant, au fur et à mesure des semaines qui étaient comme des jalons du temps dont les points de repère avaient pour noms :

débroussaillage, élagage, taille, greffe, boutures, tuteurs, Adeline commença d’abord à venir voir les mutations du parc, à s’y intéresser, à ramasser quelques branches éparses sur le gazon, à

les disposer sur le tas de feuilles à faire brûler, à nous demander quel était notre prochain projet concernant l’entretien du parc et du jardin. Il y avait eu, chez elle, au début du printemps,

comme un léger frémissement dans son attitude, l’amorce même d’une curiosité et une implication physique, laquelle dans son esprit, - c’était une supposition de notre part -, lui permettrait

d’effacer les « outrages du temps », d’amoindrir les rondeurs qui la menaçaient. Notre hypothèse se révéla juste; elle perdit du poids, retrouva une silhouette plus conforme à sa

morphologie, « aidée » en cela par la reprise assidue d’un régime tabagique qu’elle avait interrompu, mais pour un temps seulement, et dont nous n’avions pas à juger, d’autant plus

qu’elle ne fumait jamais dans la maison, mais dans le parc, toujours au pied du même arbre, un peu à la façon d’un rituel. Quelle que fût sa motivation, elle participait depuis peu à l’entretien

de l’environnement de Terre Blanche, s’en trouvait bien et, pendant que ma mère rêvassait à l’ombre du tilleul, égrenant son passé comme on égrène un chapelet, nous maintenions, tant bien que

mal, l’important patrimoine arboré du parc. Tout cela contribuait à une sorte d’harmonie, sinon de communion bénéfique pour tous, recréant de la sorte, sur le domaine de Terre Blanche, une

communauté de vie à laquelle ma mère n’était pas insensible mais dont elle se détachait visiblement peu à peu, comme désinvestissant le quotidien à la faveur d’une trilogie existentielle se

résumant à boire, manger, dormir. Sans doute s’agissait-il là d’une des astuces dont la vie disposait pour lui faire intégrer progressivement d’inévitables processus de deuil.

Arrivés à Terre Blanche dès la fin du déjeuner, nous avions trouvé Adeline adossée à son arbre favori, entourée des volutes de fumée de ses "Svenson",

longues cigarettes américaines qu’elle affectionnait particulièrement. Entre deux longues aspirations, ayant précisé que Suzy, - elle avait pris l’habitude d’appeler ma mère par un diminutif dont

cette dernière était porteuse depuis sa plus tendre enfance, son vrai prénom étant Suzanne -, se reposait sur la méridienne du salon, elle nous proposa de participer à l’entretien du parc.

Floriane et moi, nous nous doutions qu’Adeline commençait à y prendre goût. Floriane accepta avec empressement, plus à la joie d’initier un nouveau disciple à l’art de la nature qu’au fait de

disposer du renfort d’une « petite main ». Je n’avais pas très bien compris ce qui, dans l’esprit de ma femme, liait le jardinage à la couture. Peut-être la coupe et la taille

étaient-ils à l’origine de cette étrange association, à moins que ce ne fût le rapport nature-culture.

Floriane précisa à Adeline, non sans une pointe d’humour et d’ironie, que notre trio habituel allait rétrécir comme peau de chagrin pour se limiter à un duo,

pour la simple raison que j'avais opté pour un « pèlerinage » sur les terres de mon enfance. Le « sexe faible » se chargerait donc de présider à la destinée des arbres

du parc. Avant que la discussion ne dégénère de la simple critique à une sévère remise en question, je saluai les deux déesses en charge du domaine sylvestre et me dirigeai vers la voiture pour y

prendre l’appareil photo qui me servirait à immortaliser les paysages de ma jeunesse.

Hâtant le pas, le trajet ne dura pas longtemps, mais suffisamment toutefois pour que Floriane, spontanéité aidant, y glissât une réflexion sur le mode mi

protecteur, mi satirique : "Céleste, n’oublie pas de prendre tes peaux de bête, il doit faire frais au bord de la Leyre !"

COMME UN LEZARD

Ma femme avait « visé juste » en mettant en évidence ma manie de superposer des blousons, des vieux de préférence, ce qu’elle interprétait

volontiers comme un attachement au passé, comme l’interposition d’une frontière tangible destinée au reflux ou tout au moins à une mise à distance du présent et, a fortiori, du futur. Une

recherche de l’immuable en somme ! Je ne sais pourquoi, - peut-être simplement la poursuite d’une méditation sur les métamorphoses lacertiennes - , mais sa réflexion m’avait soudainement fait

froid dans le dos, et j’avais senti, bizarrement, le long de ma colonne vertébrale, comme le hérissement d’une épine dorsale. Quant à la partie antérieure de mon corps, c’était une sensation

identique de fraîcheur intense, comme si mon sang s’était figé dans mes veines à la suite d’une brusque hypothermie, créant des zones différenciées sur mon cou, ma poitrine, mes cuisses, zones

vaguement arrondies, à la façon d’écailles, alors que mes mains et mes pieds étaient en proie au même engourdissement générant un durcissement et un rétrécissement de mes ongles qui, en même

temps, se recourbaient à la façon de griffes. Ce profond vécu interne, ce chamboulement métabolique, irradiait dans toutes les directions, altérant mon ouïe, troublant ma vision qui se

décomposait en une myriade de facettes. Envahi par l’étrange sentiment d’une métamorphose ou d’une dissociation de la personnalité, j’ouvris la portière de la voiture dans une sorte de

tremblement parkinsonien, me hissai difficilement sur le siège. Sans doute était-ce la nouvelle morphologie de mon corps qui donnait à ma progression une démarche quasiment rampante. Fortement

angoissé à l’idée de constater l’étendue des dégâts, je sentais déjà un durcissement de ma peau, une dilatation de mes globes oculaires, un effacement du pavillon de mes oreilles au bénéfice de

deux simples trous latéraux, un raccourcissement très net de mon nez qui avait subi une altération identique à celle de mes oreilles et dont je ne percevais plus que deux orifices étroits et

palpitants. Ma position assise était malcommode, - j’avais pourtant repoussé au maximum vers l’arrière le siège du passager - , mais quelque chose de diffus, d’indéfinissable, semblait

prolonger ma colonne vertébrale, sorte d’éminence crantée, crénelée, qui avait du mal à trouver une position qui lui convînt. Je compris, il n’y avait désormais plus l’ombre d’un doute, j’étais

devenu AUTRE, j’étais devenu un SAURIEN, et plus rien, maintenant, ne pourrait arrêter la métamorphose qui embrumait mon cerveau devenu reptilien, siège essentiel des émotions, de l’instinct à

l’état pur. Le peu de conscience qui me restait, j’en usai l’énergie résiduelle pour constater avec stupeur la facilité du passage de l’humanité à l’animalité, me posant même la question de la

prochaine étape qui me conduirait peut-être à la simple matérialité d’une excroissance tellurique, sorte de sillon d’argile parcourant la croûte terrestre.

C’est dans cet état d’esprit, qu’au prix d’un effort surhumain, - mais que restait-il d’humain dans cette aporie ? - , je parvins à faire basculer le miroir

de courtoisie fixé au pare-soleil et dans lequel je m’attendais à la brusque révélation qu’avait eue Grégor Samsa s’éveillant un matin, changé en un énorme cancrelat. L’imaginaire kafkaïen

m’apparut à cet instant comme le réel lui-même, la scène quotidienne sur laquelle nous dansions cette sorte de pantomime grimaçante où, tous, nous portions des masques que nous ne voulions pas

ôter, où, tous, nous étions revêtus de peaux multiples dont nous ne pouvions nous débarrasser. Cette « sauriennité » n’était donc qu’un effet du réel qui me concernait ici et

maintenant, dans la plus compacte des réalités qui fût et qu’il faudrait désormais que j’assume.

Portait-elle encore, en elle-même, une trace de l’homme que j’avais été ? Existait-il un cycle temporel propre à ce processus dont j’étais la victime, une

sorte d’Eternel Retour qui me permettrait un jour de me retrouver sous les traits d’une humaine condition ? Fallait-il qu’Eros succombe à Thanatos pour créer les conditions d’une véritable

métensomatose ? Pourrais-je, en un mot, retrouver mon corps, y demeurer d’une façon stable, en faire le lieu d’une fête à laquelle seraient conviés mes amis, scellant ainsi le bonheur d’une

alliance nouvelle ? C’est dans cet état d’esprit décadent, pris dans le tourbillon de questions sans fin et sous l’effet d’une faible et mourante agitation neuronale que je me disposai, tant bien

que mal, au choc que ma nouvelle forme ne manquerait pas d’imprimer à ma conscience, cherchant même, dans l’extinction progressive de cette dernière, la force de mon renoncement à figurer parmi

les hommes.

La manœuvre du basculement du miroir constitua une épreuve autant physique que morale, une résistance mécanique s’opposait à mes gestes, sans doute aussi primitifs

que la physiologie de l’arc réflexe chez les batraciens. Le déplacement lent du miroir, sous l’effet du soleil, renvoyait de faibles rayons vers le plafond gris anthracite, puis une lumière plus

vive me frappa en plein visage, m’obligeant à cligner des yeux, regardant par l’interstice des paupières, apercevant le spectre que je redoutais,

un visage, ou plutôt une sorte d’ectoplasme fugace, d’une nature indéfinie, zoo-

anthropomorphe, nimbé d’un brouillard qui paraissait immuable. L’état cataleptique

dans lequel je me trouvais aurait pu me figer pour l’éternité, me transformer en fossile, mais la chaleur qui filtrait au travers des vitres

contribua peu à peu à me faire sortir de mon état d’hibernation, à retrouver un semblant de vigilance, à déciller mes paupières, à aiguiser mon sens de la vision, m’apercevant enfin que la buée

qui s’était déposée sur la surface du miroir avait dû abuser mes sens, à la manière d’une hallucination, réalisant une anamorphose, une illusion, une amplification de mon imaginaire, créant une

manière de bestiaire allégorique dont j’étais devenu, pour un instant, la figure monstrueuse et emblématique. Ce fut comme une vraie renaissance, une illumination des sens succédant aux ténèbres,

à la torpeur et à l’inquiétude. Je sentis une énergie nouvelle parcourir mes veines, mobiliser mes muscles, amplifier ma respiration.

LE CHEMIN DU CIEL

Malgré le soleil, l’air était encore frais au dehors, ce qui m’autorisait, malgré la remarque de Floriane, à revêtir mes deux blousons, à enfiler une paire

de bottes, - les bords de la Leyre devaient être humides en ce début de printemps - , à m’équiper de mon appareil photo et à rejoindre ce domaine qui m’était devenu étranger. La dernière visite à

la rivière de mon enfance, je l’avais faite, il y a de cela quatre décennies environ, pendant les vacances de Noël. Avec Floriane nous faisions des études à Paris. L’hiver était rigoureux cette

année-là. Nous en avions eu une conscience aiguë, lors de notre trajet Paris-Beaulieu, voyageant à bord d’une 4 CV dont le chauffage n’était qu’une hypothèse d’école. Douze heures de voyage, un

difficile passage sur les routes du Limousin encombrées de congères. Nous avions beau pratiquer la méthode Coué, évoquer les chauds rivages de la Méditerranée en été, notre arrivée au terme du

périple avait des allures de traversée de banquise. Le lendemain, quelques plaques de neige rythmant encore le paysage, j’avais pris mon appareil photo, étais descendu au bord de la Leyre, telle

qu’en elle-même, réalisant quelques clichés que j’avais précieusement conservés, comme de vivants témoins d’une époque révolue.

C’est donc avec l’idée d’une sorte de permanence du réel, de la pérennité des images, de la récurrence de leur formes que j’entrepris ce que Floriane avait

qualifié de « pèlerinage ». La petite gare, désaffectée depuis longtemps, bâtisse haute et étroite, entourée d’un jardin clôturé de grilles rouillées, avait toujours son aspect désuet

et solitaire. Sur la façade, un panneau d’agence portait la laconique mention « A VENDRE », suivie d’un numéro de téléphone. Quelques herbes, folle avoine, carottes sauvages, avaient

envahi le terre-plein, n’affectant en rien l’allure générale du lieu qui s’accommodait fort bien de ce relatif état d’abandon réservé habituellement aux terrains des proches banlieues et aux

bâtiments marginaux, lesquels finissent toujours par se confondre avec le paysage environnant. La clôture contournée, armé de la certitude que, finalement, rien ne changeait jamais, sauf notre

vision des choses et des événements, je m’engageai sur le sentier longeant l’ancienne voie ferrée, ronces et liserons y avaient poussé, dans une anarchie contenue cependant, et j’anticipais mon

plaisir de retrouver bientôt la Leyre et les vagabondages heureux de mon enfance.

A ma droite, légèrement en contrebas, le Chemin du Ciel sinuait toujours au milieu d’une voûte de noisetiers au feuillage tendre que le soleil traversait,

jonchant le sol d’ocelles claires. Une sorte de bonheur léger et juvénile m’envahit : j’aurais pu inscrire, dans chaque rond de lumière, une histoire, un souvenir précis, y imprimer des visages

familiers, des moments rares, des découvertes, des émotions adolescentes, y retrouver des projets, y poursuivre d’anciennes aventures, y réveiller des rêves si lointains et si proches à la

fois.

Il y a, dans la permanence des choses, ce plaisir simple du chemin cent fois parcouru, cette familiarité de

l’insignifiant, du caillou blanc au milieu du gué, de l’ornière remplie de feuilles, de la source jaillissant des coussins de mousse. On peut fermer les yeux, se laisser guider par l’intuition

des pas, la déclivité de la pente, le murmure de l’eau. Il y a une sorte d’ivresse à se fondre dans le paysage, à vibrer sous le chant des herbes, à tutoyer les frondaisons, à écouter le

bruissement des abeilles, à deviner, sous le pied, la texture du pont de bois, son oscillation, le lisse de la main-courante. On devient alors extralucide, on avance dans le secret, comme dans un

songe, on est devenu herbe, vent, vibration, éclat de lumière. La lumière intérieure suffit, elle guide, rassure, murmure à l’oreille, étonne. Elle est plus forte que le soleil qui brûle les

yeux. Mais elle n’a pas ses excès. Elle est apaisante. Elle pousse ses ondes dans tous les membres, elle tisse des chants dans le trajet des veines, elle éclaire les doigts, elle sort par les

pores, comme une lente sudation qui veut dire les galets, les écorces, l’argile blanche, l’herbe bleue, les nappes d’air. Elle rythme le souffle, le cœur bat très lentement, on marche sans peine,

comme sur un nuage, on flotte sur une barque de roseaux, l’écume effleure nos lèvres, l’air coule comme du miel, les bruits s’estompent, légers comme des plumes, ils nous disent la beauté du

monde, le calme des rivières, le miroir des eaux. On glisse infiniment, on est la vie habillée d’un corps docile, souple, nos gestes sont lents comme ceux des danseurs, ils dessinent des cercles,

des ailes de papillon, des mots très doux qui font à nos bouches une rosée subtile. Parfois le murmure s’amplifie, vous n’y prêtez guère attention. Vous continuez de progresser sur votre fil de

soie, funambule attentif à vos pas, bien arrimé à votre perche, à votre équilibre fragile. Vous sentez sous vos pieds, une tension, une inquiétude. Le globe de vos yeux dans un

mouvement-caméléon, se porte vers la gauche, un liseré s’ouvre dans l’écran de vos paupières. Vous percevez, soudain, une étrangeté, une touffe d’herbe inopportune, un moutonnement de

broussailles, une ornière profonde dans les plis de la glaise. Vous réfutez. Vous opposez votre incrédulité. Vous pestez intérieurement. Non, ne refermez pas vos paupières. Le mal est déjà fait.

Le réel, en vous, s’est épanché à la vitesse de la marée lors des vives eaux. Votre rêve a reflué, il est devenu une ombre vague logée au creux de votre inconscient. Vous n’êtes plus que

constatation, désapprobation, opposition muette.

Oui, c’est bien cela, sur ma gauche, le Chemin du Ciel ne m’offre plus qu’une parodie, une pantomime, un

faux-semblant. De hautes herbes l’ont envahi, il n’est plus guère visible dans le foisonnement végétal. De larges traces de roues - sans doute de tracteur et de remorque - , attestent son

glissement vers une sorte de jungle inextricable. Il ressort de ce déplacement, une manière de non-lieu, de magma argilo-chlorophyllien où mes bottes ont du mal à trouver une assise stable. Sous

ce maelstrom, j’ai peine à imaginer le sentier empierré de mon enfance, ses berges moussues, sa source à mi-pente recueillie dans la conque des pierres blanches, le fossé rempli de lentilles

d’eau et de cresson, la haie de lilas, le pré à l’herbe rase où paissaient les moutons.

Je suis envahi d’un sentiment étrange fait de dépit, de frustration, d’impuissance. Bien sûr, mon appareil photo n’enregistrera pas ce constat de désolation.

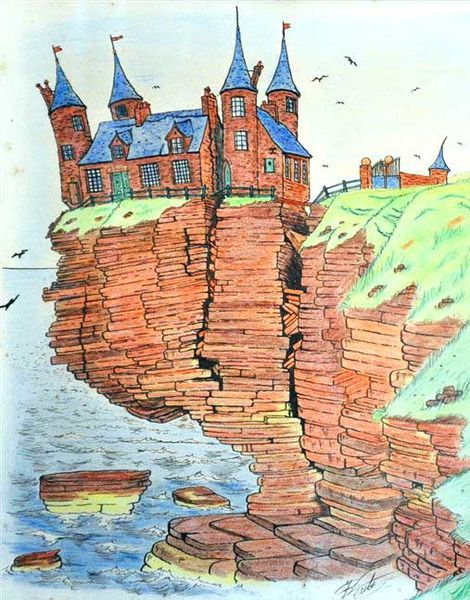

Ma mémoire y pourvoira amplement ! En guise de pèlerinage, il s’agit plutôt d’un chemin de croix aux multiples stations . De Charybde en Scylla ! Au bord de la Leyre, les peupliers ont poussé,

les ronciers aussi : la falaise de Beaulieu que je photographiais jadis aux premières heures du levant, n’est plus guère perceptible qu’au travers de rares trouées de la végétation. Le moulin sur

la rivière est cerné de nombreuses clôtures; le niveau de l’eau est à son étiage; les berges croulent; les prés, envahis autrefois par les campanules mauves des fritillaires-couronnes, - je

pensais toujours au tableau de Van Gogh - , n’abrite plus que de rares joncs; leurs étendues sont traversées de drains où courent de longs tuyaux jaunes percés de trous; un lac a été aménagé dont

la digue coupe la perspective des rares haies qui subsistent; du pont de bois qui permettait l’accès au Château des Térieux ne restent plus que quelques planches usées émergeant des rives

boueuses. Je m’assois un moment sur une souche, - geste de renoncement et de lassitude - , et j’imagine l’enfant que j’étais il y a un demi siècle déjà, insouciant, heureux de découvrir cette

nature généreuse, intacte, propice à tous les rêves. Robinson sur mon île, les prés de la Leyre étaient mon lieu de prédilection; ils m’appartenaient comme je leur appartenais, dans une fidélité

réciproque, un pacte sans faille, une promesse de bonheur partagé.

Ce printemps est chaud, éprouvant pour la nature, pour les hommes aussi, pour ma mémoire qui n’aura plus d’autre chemin à accomplir que celui du deuil. Je me

relève. Mes bottes alourdies de boue. Je marche lentement sur le chemin fantôme, sans me retourner. Je sais, maintenant, que cette visite à la Leyre est la dernière. Qu’un jour aussi, le trajet

vers Beaulieu, vers Terre Blanche, ne sera plus qu’un souvenir, la trace d’une buée sur une vitre claire. Tout cela aura-t-il existé, vraiment ? Je franchis, tout au bout du chemin, la voûte des

noisetiers qui fait comme un portique.

Ce dernier m’apparaît alors dans son évidence symbolique comme le lieu de partage du temps, un peu à la façon d’une

ligne de partage des eaux dont les versants s’opposent : l’un réservé au long souffle océanique, au calme, à la limpidité; l’autre tourné vers les excès des vents du sud, vers l’exubérance du sol

et du climat. Je sens un en deçà du portique tourné vers le passé, les souvenirs, les territoires de l’enfance; et un au-delà faisant signe vers le futur, les projets, la jungle de la vie adulte

au milieu de laquelle j'essaie d'inscrire mon cheminement laborieux de fourmi. Toute mon existence, soumise à une tension permanente, oscille entre ces deux rives. Je n’ai d’autre choix,

d’autre posture que ce grand écart au-dessus d’une ligne de fracture, que ce vertige du franchissement de l’abîme. Souvent, le bruit, l’activité, la distraction obturent provisoirement la faille,

rapprochent les bords de la plaie. Mon avancée devient alors cicatricielle, ma mémoire oublieuse de la fracture des chairs. Surviennent un silence, une pause, une interrogation, alors la

suture devient manifeste, la douleur palpable, le présent tranchant comme une lame.

Je marche maintenant dans la rue principale qui sépare le village en deux. Le côté Leyre avec sa falaise, ses maisons anciennes , - certaines à colombages -

, son église, son monument aux morts, son lavoir, son moulin aux rouages blanchis de farine. Le côté collines avec ses champs cultivés, ses maisons restaurées, ses lotissements, ses quelques

commerces, l’école, la mairie, la chaussée refaite à neuf avec ses lampadaires modernes imitant l’ancien. Je gravis le chemin de castine qui conduit au parc. Je contourne le massif de forsythia

où crépitent les fleurs jaunes. J’ai soudain l’impression d’un brusque retour en arrière. Le spectacle de dévastation que m’offre Terre Blanche est en tout point comparable à l’anarchie des

bords de la Leyre. Sous le regard vaguement songeur de ma mère , - mais à quoi peut-elle penser après neuf décades d’existence ? - , les deux muses sylvestres, répliques d’une composition

d’Arcimboldo, cheveux ornés de feuilles, de mousses, de lichen, s’affairent au milieu d’un labyrinthe de branches, d’écorces, de pommes de pin, de lianes enchevêtrées, de ronces aux épines

acérées, de nids anciens tombés des arbres, de flocons cotonneux des chenilles processionnaires. Le sol jonché d’outils , - sécateurs, échenilloir, bêche, binette, râteau, tondeuse, égoïne - ,

rivalise d’harmonie avec les excès botaniques.

On s’étonne de mon retour si tardif, on suppute de magnifiques photos qui diront, bientôt, sous des cadres de verre, la beauté de la nature, sa virginité, son

innocence, son indéfectible fidélité; on se plaint de courbatures et d’ampoules, Adeline surtout; on n’a qu’une hâte : manger frugalement, une douche, le réconfort du lit. Une bonne nuit de

sommeil. Un lever matinal. Le bonheur de retrouver le parc de Terre Blanche, sa générosité, le dense de sa végétation, le chantier à poursuivre, les innovations, les créations, les modifications

sans fin, le lyrisme du végétal.

DIONYSOS

Floriane et moi regagnons notre chambre, celle avec balcon qui donne sur le parc, sur

les crêtes des arbres bordant la Leyre, sur l’immense château des Térieux entouré de barrières blanches. Des lits jumeaux séparés. Floriane dans celui de droite, ne tarde pas à sombrer dans le

sommeil. Elle prononce parfois des mots tissés de rêve qui ressemblent à : épicéa, chêne, érable, charme, cèdre, yucca, pivoine, agave, écrêter, planter, bouturer… D’heureuses litanies lexicales,

ponctuées de temps à autre d’un soupir de bien-être, de plénitude, de sérénité. Je m’assois sur le fauteuil derrière le lit de gauche. Je choisis distraitement un magazine dans le porte-revues.

« L’Ami des Parcs ». Je le repose. En prends un autre, au hasard, « Les Plantes de A à Z ». Je ne persiste ni ne signe. J’ouvre la porte-fenêtre. L’air est doux. La lune

brille sur les aiguilles des cèdres, sur les feuilles blanches des bouleaux. J’allume une cigarette. Je repense à mon expédition vespérale : un remède contre la nostalgie. Demain le jour se

lèvera tôt. Je me convertirai sans doute aux joies du jardinage. Après tout Adeline y a bien survécu !

Une douce clarté coule dans la chambre. Je m’allonge sur le divan. Mon esprit dérive

entre passé et présent, entre Leyre et collines de Beaulieu. Bientôt, bercé par le souffle du vent printanier, par la respiration calme et régulière de Floriane, je glisse tout au bord du

sommeil. Léger, fluctuant, comme un flottement entre deux eaux. Brèves incursions, parfois, sur le balcon où la lumière joue entre les lames de bois. Le parc, lui aussi, est animé d’ombres

mouvantes, de bruissements, de courses rapides. La pleine lune y creuse des puits de clarté, des gouffres d’ombre. La fumée de ma "Bridge", aspirée par le ciel, fait, devant mes yeux, comme un

écran où apparaissent d’évanescentes silhouettes. Les traces du songe habillent encore mes paupières. Je m’assois sur un coussin à même le sol, j’observe dans une espèce de rêve éveillé, les

frondaisons du parc, le déchaînement végétal initié par les deux vénus arboricoles. Lesquelles ont d’ailleurs repris leur tâche ! J’ai peine à y croire, à cette heure si précoce. Mes pupilles

dilatées ne sont aucunement victimes d’une illusion.

C’est sur le fond d’une conscience nette,

claire, que s’illustrent maintenant satyres et faunes dont Terre Blanche constitue le domaine, la terre d’élection. Abritées sous des corps velus, pourvues de longues oreilles pointues, affublées

de cornes et de pieds de chèvre, Suzy, Floriane, Adeline, sous les attributs des divinités champêtres, se disposent, en secret, aux orgies dionysiaques. Sous leur accoutrement, chacune est

reconnaissable à quelque signe particulier. Floriane mène le bal avec l’entrain qui lui est coutumier. Ses sabots, animés d’une gigue endiablée, arrachent aux silex des gerbes d’étincelles. Elle

a orné ses cornes d’une guirlande de fleurs où se mêlent angélique, belles de nuit, campanules, chèvrefeuille; autour de ses poignets s’épanouissent en bracelets floraux des boutons d’or, des

églantines et quelques gueules de loup; ses chevilles à la longue houppelande blanche, s’agrémentent d’hysope, de jasmin et de myosotis.

Adeline la suit, les cornes auréolées du

plaisir de la fête. Elle a accroché à ses oreilles velues de larges créoles d’argent où danse la lumière. Autour du cou, sous sa barbiche blanche, une rivière de glands cascade vers sa taille

ceinturée d’une couronne de lierre. Quelques boules de gale du chêne font à ses longues pattes des grelots qui résonnent au rythme de la sarabande.

Enfin, Suzy clôture le bal dans une sorte

de carmagnole au rythme soutenu. Ecorces sur la tête, brindilles tissées dans la toison de la poitrine, bracelets de tiges, feuilles de bouleau, de tilleul, d’érable en guise de ceinture; longue

liane illuminée de fruits de la passion qui court de l’aine aux chevilles; éclatantes fleurs de pissenlit insérées dans la fente des sabots dont le rythme effréné soulève des vagues de

poussière.

Je suis l’unique spectateur d’une scène où

l’amour s’habille de fleurs, où le vin coule à flots, où le raisin célèbre le Printemps. Les arbres centenaires, les calices des fleurs, le tranchant des feuilles vibrent au son de la flûte de

Pan. Ce ne sont que mouvements lascifs des herbes, chatoiement des frondaisons, dilatation des gouttes de rosée. Le parc est devenu une chair vivante, palpitante, sensuelle, pareille aux

battements lents d’une anémone de mer, au flottement des algues dans les courants marins, au gonflement de la nacre au fond des conques abyssales. Des chants naissent de la terre, s’enroulent

autour des lianes, vibrent dans le lierre, tissent des ondes, des nappes sonores qui parcourent le sol, creusent les sillons de glaise, pénètrent les fentes des écorces, forent les galeries

souterraines, se lovent dans les nids de brindilles, se glissent dans les abris des insectes.

La Nature, conviée à la fête, convoque dans une folle

sarabande, le Vent, le Soleil et les Nuages.

Aquilon, Zéphyr, Tramontane, Sirocco, gonflant leurs

joues, investissent les arbres d’une douce mélodie.

Phaéton, Amon, Râ, Osiris, Horus, tressent aux corolles

des fleurs des rayons de lumière.

Cumulus, Stratus, Nimbus, déposent à la cime des herbes

de duveteux flocons de neige.

Soudain, de belles jeunes femmes à demi dévêtues,

venues d’on ne sait où, se mêlent à la fête.

Leur beauté éblouit, leur grâce séduit, leur agilité

est sans pareille. Le soleil levant les nimbe d’une auréole de clarté. L’apparition de ces belles inconnues me remplit d’admiration. J’ai beau chercher dans mes souvenirs, aucune apparition ne

m’a jamais habité avec une telle intensité, une telle fascination. Une si subtile perfection ne peut simplement être humaine, il doit s’agir de divinités attirées par le renouveau de la Nature,

la joie, l’allégresse de la saison nouvelle.

Me reviennent alors en mémoire les fêtes

antiques célébrées par les Grecs à l’arrivée du Printemps. Des hordes de jeunes gens, filles et garçons, habillés de fleurs, visages fardés, sillonnaient la campagne, essaimant sur leur chemin,

chants, danses, ritournelles d’amour. Des cortèges parcouraient les villes, récitant des poésies, incitant les citoyens à se grimer, à revêtir les traits des satyres, des faunes, des nymphes.

Chacun devenait alors, pour un instant, fils et fille de Dionysos, oubliait sa condition, sa solitude. Plus rien ne comptait que la joie, la possession des insignes de la Royauté, le commerce des

Dieux.

J’assiste donc, ébloui, sur mon modeste

balcon de Terre Blanche, à la reconstitution, grandeur nature, d’une scène d’une religion immémoriale, sublime cadeau de mes Vénus arboricoles, où les belles inconnues m’apparaissent maintenant

comme les Déesses de la Nature, les Nymphes elles-mêmes.

Bientôt s’anime sous mes yeux étonnés, une

grande farandole parcourue des ondes mélodieuses de la flûte de Pan. Les notes me parviennent, claires, égrillardes, avec une touche grivoise et libertine, à la façon d’une sardane licencieuse,

pointes des sabots effleurant le sol, claquement des cornes, frottement des glands, tintement des grelots, claquement des tambourins sous les doigts agiles des divinités de la Terre. Cela fait

comme une grande corolle qui tourne sur elle-même, se nourrit de sa propre ivresse, sans qu’il soit possible de connaître le terme du mouvement, sa logique propre. Soudain, sur

un signe de Floriane, - elle doit certainement présider aux destinées des Faunes et autres satyres - , la fleur se défait, libère ses pétales qui voltigent dans le parc sous l’effet de la brise

printanière. Les Nymphes-pétales semblent investies d’une mission particulière. Sous leurs doigts agiles s’accomplit la métamorphose du parc : multitude de lignes et de formes, entrelacs du

végétal, du minéral, de l’aquatique, élévations d’architectures arborées, lexique complexe de creux et de bosses, de tumulus et de dépressions, de dolines ovales et de collines rondes, de gorges,

de ravines, de mesas, de corniches, de strates, de surplombs, de fosses, de ruissellements, d’excroissances, de failles, de promontoires, de caps, de dunes, de golfes, de criques, d’archipels,

d’estuaires, de confluents, de deltas, de chaînes, de pics , de sommets, de ballons, de défilés, de lacs, de marais, de savanes, de toundras, de brèches, de cirques, de cavernes, de grottes, de

combes, de fissures, de fractures, de marmites, de roches, de troncs, de souches, d’écorces, de rhizomes, de bulbes, de lobes, de calices, de pétales, de pistils, d’étamines, de sève, de lymphe,

de pétioles, d’écailles, de duvets, de vrilles, de membranes, de gousses, de capsules, de racines, de radicelles, de fibrilles, de chutes, de cascades, de cataractes, de sources, de fontaines, de

mares, de flaques, de pluie, de rosée, de brume, de vapeur, de gouttes, de gouttelettes, de remous, de bouillons, de tunnels, de galeries, de catacombes, de cryptes, de tranchées, de puits, de

puisards, de citernes…

En peu de temps, Terre Blanche devient le

microcosme qui reflète le macrocosme, sorte de modèle réduit de l’Univers où l’Un reflète le Tout, où la profusion est la loi, sorte de ressourcement inépuisable, cycle de l’Eternel Retour où la

mort est la condition même de la vie éternelle, métaphore de Dionysos perdant son sang fécond et renaissant de ses blessures, comme Osiris, comme Jésus ressuscitant. Je deviens le témoin

involontaire du mystère profond de l’existence, du cycle de la vie et de la mort, de l’alternance sans fin d’Eros et de Thanatos. Je m’interroge sur le sens de ma propre vie, de ma relation à

Floriane. Celle-ci est-elle détentrice d’un pouvoir démiurgique, est-elle la réincarnation d’une déité, ou seulement l’archétype du métabolisme universel ? Assujetti au doute, je laisse mon

regard planer un instant sur le vaste poème dithyrambique que m’offre la nouvelle configuration du parc.

J’ai l’impression, en quelques instants, d’avoir parcouru, au travers des

métamorphoses naturelles, des pans entiers de l’histoire de l’Art : classicisme de la peinture grecque, foisonnement de la Renaissance, Maniérisme et Caravagisme des compositions Arcimboldiennes,

exhibitionnisme du Baroque, exubérance du Rococo, mysticisme Romantique, Impressionnisme à la Monet, Expressionnisme et vision panthéiste selon Franz Marc ou vision dramatique à la Soutine,

Primitivisme du Douanier rousseau, Surréalisme des paysages à la Max Ernst.

Je jetai un dernier coup d’œil sur l’exubérance de Terre Blanche, pensant à la Nature

comme à un objet modelable sur lequel nous pouvions projeter notre propre idée du réel aussi bien que celle de la finitude, de l’absence : Floriane par l’action et l’accomplissement, alors que ma

démarche s’inscrivait dans le rêve et l’utopie. Une conception temporelle diamétralement opposée nous divisait. Elle s’appuyait sur le futur, alors que je recherchais le passé. Satyres, Faunes et

Nymphes avaient irrémédiablement changé les règles du jeu, du côté de Floriane, la puissance en réserve dans le fonds naturel s’était réalisée. Dont acte !

EXUVIE ? EXUVIE !

Abandonnant mes divinités à leur affairement, - elles n’en sont encore qu’à l’une des phases de la « Grande Transformation » - je

tire les rideaux, m’allonge sur le divan où Morphée, portée par des ailes de papillon, ne tarde pas à venir me visiter.

- Céleste, reprenons tout au début, si vous le voulez bien.

- Au début ?

- Oui, depuis vos plaies, vos cicatrices…

- Ce n’étaient que des exemples généraux, théoriques, en un sens.

- Certainement, mais vous savez comme moi, que « théorie » vient du grec « theoria » qui désignait « contemplation du monde »,

or, c’est bien connu des sciences humaines, nous ne faisons tous que contempler notre petit égo.

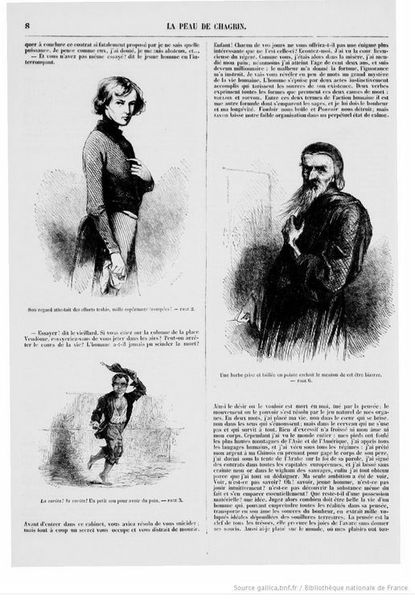

La voix est grave, modulée, chaleureuse, avec une touche un rien dogmatique, professorale. Je reconnais, assis sur le fauteuil, derrière le divan où je suis

allongé, la silhouette hiératique du Docteur Simon, Analyste, fines lunettes cerclées d’argent, barbe blanche taillée au carré, bague ronde à l’annulaire de la main droite, index et majeur tachés

de nicotine.

- Ces exemples n’étaient donc que des projections de mon inconscient ?

- Certainement, et ces projections n’étaient elles-mêmes qu’une résurgence du réel. Mais, imaginez, nous sommes tous un peu amnésiques.

- Donc, ces plaies…

- Enfant, déjà, vous adoriez offrir des fleurs à votre mère. Un jour, dans les prés bordant la Leyre, vous avez cueilli quelques fritillaires que vous avez

réunis au moyen d’une feuille d’iris.

- De là mon entaille au pouce !

- Plus tard, accompagnant votre grand-père à la pêche, vous avez glissé sur la plage de galets qui bordait la rivière.

- Je crois, en effet, me souvenir d’une entorse à la cheville. Mon grand-père l’avait entourée de son mouchoir. C’était le seul moyen de contention dont il

disposait.

- Toujours la même année, au printemps, votre promenade au bord de l’eau, torse nu, s’est soldée par une brûlure au premier degré.

- C’est vrai, je me souviens maintenant. Mais ces plaies sont anciennes et superficielles.

- Le croyez-vous vraiment ?

- …

- Certes ces menus incidents n’ont été que des traumatismes physiques mineurs. La preuve en est que votre mémoire les a effacés. La peau n’en a gardé que

d’infimes traces, l’âme au contraire…

- Docteur, ne croyez-vous pas que la réalité est plus simple, l’âme trop abstraite, hors d’atteinte, en quelque manière ?

- Non, Céleste. La peau est, d’une certaine façon, l’âme visible, matérielle, celle que le monde observe. Les traces y sont un langage qu’il faut savoir

interpréter. L’entaille du pouce, le bleu à la cheville, les auréoles de la brûlure sont comme vos lignes de force, vos "lieux existentiels". Ils vous appartiennent en propre. On peut

partager des souvenirs avec des amis, des projets, on ne partage pas sa peau. Elle est comme un parchemin sur lequel s’inscrivent les signes de notre propre vie, nos expériences intimes, nos

plaisirs et aussi nos douleurs. La peau est unique en ce sens ! Observez un visage de vieillard, ses rides, ses incisions, ses sutures. Vous y lirez une géographie de la vie, des peines , des

joies, des souffrances, des espérances déçues.

- Pourtant, cette peau, je l’ai oubliée !

- Peut-être. Mais elle, elle ne vous a pas oublié. Elle est, si vous me permettez ce jeu de mots « à fleur de peau », comme tapie dans l’ombre, aux

aguets.

- A la façon d’un lézard au fond de son trou ?

- Oui. D’ailleurs j’allais y venir. Quand votre femme, Floriane, a fait allusion à vos « peaux de bête », en parlant de vos blousons, le saurien

qui sommeillait en vous en a profité pour bondir, pour vous obliger à régresser, à vous préparer à votre voyage initiatique vers les territoires de votre enfance. En fait, il ne s’agissait pour

vous que d’un voyage à rebours, d’une métamorphose inversée, d’une mue rétrograde vous permettant, par paliers successifs, de réintégrer vos peaux anciennes, de revenir à cette peau originaire,

meurtrie, entaillée, bleuie, mais pour vous essentielle puisque fondatrice d’une existence en devenir.

- Oui, j’ai été victime d’une hallucination, comme si un gouffre s’était ouvert sous mes pieds

- En fait, vous avez souffert, pendant cette sorte de « descente aux enfers », d’un genre de décompensation qui est toujours attachée aux

manifestations aiguës du Complexe d’Exuvie.

- Du Complexe de…?

- Je m’explique. C’est à la suite de nombreuses recherches personnelles et de l’analyse systématique de milliers de cas cliniques que j’ai pu mettre en

évidence ce Complexe, aussi important que le Complexe d’Œdipe. J’ai écrit, sur ce sujet, une importante communication qui a longtemps retenu l’attention de mes Collègues de l’Académie de Médecine

et qui fait encore autorité, ma modestie dût-elle en souffrir !

- J’aimerais connaître…

- Je comprends votre impatience mais toute réalité psychologique est "complexe", c’est le cas de le dire, et chacune de ses composantes ne se livre au regard

qu’avec d’infinies précautions. On désigne par le terme « d’exuvie », le phénomène par lequel une larve d’insecte, ou un reptile, lézard par exemple, rejette sa vieille peau pendant la

période d’accroissement ou de mue. Etudiant la riche symptomatologie de mes patients, j’ai bâti l’hypothèse suivante

:

Toute réalisation existentielle de l’individu ne peut aboutir à l’équilibre que par un travail de deuil de ses mutations ou

exuvies successives, la résolution ultime de cette démarche étant toutefois conditionnée par la mise en évidence, et le dépassement, d’une peau, que j’ai qualifiée « d’originelle » ou

de « primitive », celle qui renferme le plus de sens, le plus d’informations, le plus de réalité pour

l’individu concerné.

- Un travail « classique » de psychanalyse, si je comprends bien. Un retour aux sources, à la « peau primitive ». La conscience claire de

cette dernière permet d’éliminer les pulsions obscures et incontrôlées de notre inconscient.

- Oui. Tout le problème est de trouver la « bonne » peau !

- La méthode ?

- Votre terminologie est juste. Il faut encore faire référence à l’étymologie. En grec, « méthodos » signifie « route, direction vers un

but ». Route, direction, chemin. Ne cherchez nulle part ailleurs que dans l’étymologie, c'est-à-dire, comme vous le précisiez précédemment, dans le retour aux sources, la voie de votre

vérité intime. Etre en thérapie, c’est être en chemin vers une direction, un sens, une valeur, une connaissance de soi. A chaque fois le chemin est unique.

- Mon évocation du « Chemin du Ciel » était-il une métaphore de cette recherche ?

- Bien évidemment. Ce chemin est celui de votre enfance qui, lui aussi, a subi ses mues successives. A tel point que vous ne le reconnaissez plus.

- Comment puis-je retrouver sa peau originelle ?

- Faites sa psychanalyse !

- Docteur Simon, sauf votre respect, ne seriez-vous pas en train d’halluciner ?

- Aucunement.

- La méthode ?

- L’imaginaire, bien sûr !

- C'est-à-dire ?

- Revenez, par l’imagination, au Chemin du Ciel. Redonnez-lui ses peaux primitives, qui sont aussi les vôtres. Et

surtout, ne le foulez plus que par la pensée. Le seul chemin d’accès à l’exuvie inaugurale !

- Oui, mais admettons que l’imaginaire ne veuille pas emprunter le bon chemin !

- Alors laissez-vous aller à la voie royale vers l’inconscient.

- La voix royale… Vous voulez dire le rêve, je suppose ?

- Bonne supposition. A défaut les associations libres. Quant à l’hypnose, elle n’est plus tellement à la mode par les temps qui courent, sauf dans quelques

cabarets désuets !

Sur ces bonnes paroles, le Docteur Simon prend congé, allume son Havane et s’esquive dans un nuage de fumée. Je reste

un moment immobile, yeux grands ouverts, méditant les paroles de l’éminent thérapeute, cherchant, dans les ombres du plafond, les prémisses à un cheminement onirique, lequel ne tarde pas à se

manifester.

APOLLON

Profitant d’un repos temporaire des Faunes vaincus par un carrousel endiablé, -Suzy dort sur des coussins de

lichen; Floriane se love au creux d’une doline; Adeline abandonne ses rondeurs à la maternité d’une dune - les Nymphes faussent compagnie à la horde festive, confondant leurs ombres avec celles

des pins centenaires. Un chant mélodieux, attirant comme celui des sirènes, me parvient bientôt. Rassemblées sous mon balcon, les déesses terrestres poursuivent leurs mélopées qui ont la force

d’un message, ressemblent aux notes secrètes d’une initiation, d’un rite. La musique, maintenant, semble venir du ciel; elle emplit sa voûte, résonne aux quatre coins de l’horizon. Elle semble

issue d’une mystérieuse harpe dont je cherche l’origine au milieu du clignotement des dernières étoiles.

Soudain, les hauteurs de Beaulieu s’illuminent d’étranges clartés. Consentant à descendre de l’Olympe, Apollon

lui-même apparaît sur son char, couronné de cornes de bœufs, jouant de la lyre, arborant fièrement les insignes du corbeau, du cygne, du coq et du loup. Son visage est orné d’une barbe à la

teinte d’écume. Sa main droite porte une bague ronde dont le chaton resplendit. Il tire d’un cigare couleur de terre de longues volutes de fumée qui se mêlent aux boucles de ses longs cheveux.

Les larges roues de bois creusent dans la glaise des ornières royales où les belles jeunes femmes impriment leurs pas légers. Leurs doigts aériens pincent les cordes des luths et des

cithares.

La musique ouvre dans la colline, un chemin de lumière où glisse le cortège. Sur un geste d’Apollon, le silence

s’installe. Le Dieu protecteur des troupeaux tire de son carquois une tige aux reflets de métal. Bandant son arc d’argent il décoche une flèche qui troue la nuée, dévoilant le Temple de Delphes.

Il interroge l’Oracle sur la direction à emprunter. Ce dernier, d’un geste ample et auguste encourage la poursuite de la marche en direction des profondeurs de la Leyre.

De la lyre divine s’égrènent à nouveau des myriades de sons qui ouvrent les jeux apollinaires. Chaque Nymphe

imprime de son sceau la Nature indomptée:

Les Naïades réveillent l’ancienne source qui reprend son cours au flanc de la colline blanche. L’eau claire cascade

sur les galets, se fraie un chemin au milieu des touffes de cresson. Des vasques s’ouvrent où flottent des tapis de lentilles d’eau. La haie de lilas fait, au dessus du ruisseau, une arche mauve

traversée de soleil.

Les Océanides, réfugiées au creux de la source, redonnent vie au petit peuple caché sous le miroir des eaux. L’onde

s’anime de la course rapide des têtards, du saut des grenouilles, de la fuite des tritons.

Les Néréides parcourent la surface de la Leyre de vagues souples et amples qui tissent les rives d’argile

douce, lissent les berges, se hissent dans le tube effilé des joncs.

Les Hyades, Aésylé, Ambrosia, Cleia, Coronis, Eudore, Phaeo et Phaesylé tombent du ciel en gouttes drues qui

restituent à la rivière ses eaux vives d’antan, ses courants, ses remous où cascadent perches, carpes et goujons.

Les Oréades, en compagnie d’Artémis, courent sur la falaise qui s’orne de reflets lunaires.

Les Dryades peuplent les chênes, illustrent les peupliers de feuilles neuves, redonnent aux saules leur chevelure

d’eau.

Apollon tire une salve de flèches en direction des nuages. Des masses cotonneuses de cumulus deviennent, au contact

du sol, de jeunes moutons au dos laineux, qui font de la jungle un tapis d’herbe douce parsemé de coussins de mousse et de lichen.

Je regarde, ébloui, le retour aux sources des paysages de mon enfance. La Leyre est redevenue une rivière tranquille qui sinue lentement au milieu des prés à

l’herbe rase. Les broussailles qui envahissaient la peupleraie se sont évanouies, comme par enchantement, laissant place à l’ordonnancement régulier des troncs couleur d’argent. La falaise, à

nouveau, resplendit sous une lumière neuve au dessus du moulin dont les rouages chantent sous la poussée de l’eau. Le Chemin du Ciel s’orne de la voûte régulière des noisetiers, le sol pavé de

pierres plates est longé de liserés de mousse, les ornières près de la source ont été comblées, laissant la place à des galets polis qui brillent au soleil.

Ce retour à une nature sereine, calme, animée en quelque sorte de « l’esprit de géométrie » me fait soudainement parcourir à rebours les stations

de l’histoire de l’art. A défaut d’y retrouver l’équilibre et la beauté plastique propres au Quattrocento italien, - qu’on pense à la perfection du « Printemps » ou de « La

Naissance de Vénus » de Botticelli - le ressourcement de mes territoires originels dans une sorte d’évidente harmonie me fait penser à l’œuvre de Matisse, « La Joie de Vivre »,

dont la composition, inspirée d’Ingres, les couleurs à la Gauguin, s’accordent à une sorte de vision idyllique de la nature dont mon enfance fut dépositaire.

ADRET ET UBAC

Encore sous le charme de l’évocation de mes joies enfantines, je perçois indistinctement quelques paroles qui me parviennent au travers d’un nuage, d’un

écran de fumée :

- Reprenons, si vous le voulez bien, notre discussion au point où nous l’avions laissée lors de la dernière séance.

- Nous parlions de l’imaginaire et du rêve comme voie d’accès privilégiée à l’exuvie inaugurale.

- C’est bien cela, en effet. Où en êtes-vous de votre parcours ?

J’expose au Docteur Simon les phases du rêve qui se sont succédé peu après son départ : le repos des Faunes, la musique céleste, la descente d’Apollon au milieu des

Nymphes, la lecture des augures par l’Oracle, les étapes des jeux apollinaires, la restauration par les Déesses terrestres d’une nature conforme à mon exigence enfantine, ma joie au contact de la

Leyre, du Chemin du Ciel, tels qu’en eux-mêmes, le bonheur de retrouver une nature originelle, pure, intacte, ordonnée, agréable à l’œil et à l’esprit, rassurante, maternelle, soumise à un

ordonnancement souple mais rationnel, la référence à « La Joie de Vivre » de Matisse.

- Dans la logique de vos recherches picturales, vous auriez pu également citer les paysages symbolistes de Puvis de Chavannes, notamment son « Esquisse

d’une vision Antique » de 1884 ou, dans une veine académiste, les œuvres néo-classiques de Jean-Auguste-Dominique Ingres, notamment son tableau « L’Age d’Or » dont la précision,

l’admirable composition, font de ce Maître du 19° siècle le parangon de la rigueur intellectuelle.

- Ces peintures ont en effet, pour moi, de nombreuses vertus cardinales…

Le Docteur Simon m’interrompt, craignant les digressions :

- Revenons à nos moutons, si je puis dire. En réalité nous n’abandonnons l’art que d’une façon relative, puisque la méthode analytique est en soi un

« art » de la guérison.

- Sans doute, mais n’y a-t-il pas incompatibilité entre art et méthode ?

- Seulement apparente. N’oubliez pas que la signification grecque de « méthodos », outre qu’elle désigne, comme nous en avons déjà parlé,

« route, direction vers un but » a eu également, comme acception première « manière particulière de soigner ». Mais laissons de côté ces considérations théoriques, qui ne sont

sans doute pas superflues pour la compréhension de la thérapie en général, mais ne suffisent pas à rendre compte de votre cas personnel.

- Vous faites allusion à ma situation par rapport à mon exuvie primitive ?

- On ne peut rien vous cacher.

- Eh bien, Docteur, je crois bien qu’avec votre aide et celle du rêve mettant en scène Apollon et les Nymphes, j’ai pu remonter à la source de mon Complexe,

en identifier la peau originelle, en cerner les plaies et les blessures.

- Avez-vous le sentiment d’avoir atteint la "vraie" peau, celle qui, pour vous, est fondatrice du sens de votre existence ?

- Oui, certainement.

- Comment pouvez-vous l’argumenter ?

- Par une nouvelle référence à l’art, mais je crains que nous ne finissions par tomber dans une ronde sans fin : le serpent qui se mord la queue !

- Peu importe. Donc, la référence ?

- A une autre œuvre de Matisse, non pour sa facture pointilliste à la Signac qui, dans ce cas l’éloignerait des représentations classiques auxquelles je suis

attaché, mais seulement par allusion à son titre : « Luxe, calme et volupté ».

- Ces qualificatifs illustrent-ils votre état d’esprit après votre rêve ?

- Certainement.

- Pensez-vous que cet « état d’âme » prouve votre accès réel à la racine de l’exuvie ?

- Je le pense.

- Votre sérénité présente est certes nécessaire mais pas suffisante.

- Pourtant, Docteur, dans votre hypothèse concernant l’exuvie, vous aviez posé l’atteinte d’un état harmonieux comme condition sine qua non d’une thérapie

réussie ?

- Certainement, Céleste, mais en ne retenant que cet aspect d’une « volupté » présente, vous tombez, comme tous les autres patients dans une

aporie. Vous faites l’économie du deuil de votre peau primitive.

- Mais n’est-il pas normal que le plaisir occulte la douleur, fût-elle ancienne ?

- La condition humaine est ainsi faite que le principe de plaisir se superpose toujours au principe de réalité. Prenez conscience, Céleste, que votre état de

« volupté » ne durera qu’à l’expresse condition du sacrifice de votre peau cicatricielle.

- Docteur, quelle différence faites-vous entre une psychanalyse « orthodoxe » et celle que vous pratiquez, entre le Complexe d’Œdipe et le Complexe

d’Exuvie ?

- Voyez-vous, Céleste, l’approche de ces deux types de complexes est fondamentalement différente. L’Œdipe met en jeu une altérité et une référence à Eros,

alors que l’Exuvie repose sur un égotisme et s’appuie sur le seul pathos.

- Pouvez-vous préciser ?

- Certainement. Œdipe s’inscrit fondamentalement dans la relation. Le petit garçon, amoureux de sa mère, rejette son père dont il devient le rival. Même

chose pour la petite fille qui, dans le Complexe d’Electre, éprouve des sentiments amoureux pour le père et se livre donc à un rejet de la mère. Œdipe, aussi bien qu’Electre reposent sur Eros,

sur un fonctionnement amoureux surinvesti.

- Et le Complexe d’Exuvie ?

- Il n’est pas fondé sur une relation, à moins qu’on ne nomme « relation » le propre rapport à soi. Dans l’Exuvie, ni le père, ni la mère ne sont

en jeu, pas plus que des membres de la fratrie ou des personnes extérieures au cercle familial. L’Exuvie est égocentrique et ne mobilise que sa stricte histoire personnelle. Retrouver sa peau

primitive, en vue de son dépassement, c’est, par un travail de mémoire, remonter à sa source intime, retrouver, dans la texture de sa chair, les premières échardes de la souffrance, de la

douleur, du pathos.

- Je comprends, Docteur, mais ces souffrances, si elles vous appartiennent comme un objet personnel et unique, peuvent avoir été infligées par le père, la

mère ou d’autres personnes. Donc la dimension de l’altérité !

- Oui, bien sûr, mais ces blessures résultent de tierces personnes. Qu’elles soient volontaires ou involontaires ne change en rien leur nature profonde qui

est d’être, pour le sujet, hors relation.

- Je dois avouer que j’ai du mal à suivre votre logique.

- Il ne s’agit pas de logique, mais de réalité simplement. Les affects, les sentiments qui sous-tendent l’Œdipe ne sont pas perceptibles aux traces, aux

empreintes, aux cicatrices qui sont la trame de l’Exuvie. C’est la mémoire qui constitue la ligne de partage entre ces deux modes d’approche. Le petit garçon, devenu homme, ne peut oublier

l’amour qui l’a lié à sa mère lorsqu’il était enfant. Même chose pour la petite fille qui faisait de son père l’amant idéal. L’amour a cette qualité qu’il n’est pas soluble dans l’existence. Les

sentiments peuvent s’altérer, la mémoire d’Eros reste intacte.

Notre rapport à la peau, surtout la primitive, est plus sujet à caution, soumis aux caprices de la mémoire. Adulte, les plaies que vous portez sur votre

épiderme, vous pouvez les lire visuellement, tactilement, il vous est loisible d’en épouser les contours, d’en décrire la forme, l’aspect, mais votre mémoire peut buter sur l’origine du

traumatisme. Les souffrances de jadis sont oubliées, leurs circonstances également. A proprement parler, vous n’avez plus de relation à l’agent qui en a été la cause, vous-même, ou un autre.

Cette peau vous offre un miroir dans lequel vous pouvez lire votre histoire, mais ce miroir est souvent dépourvu de tain, il ne reflète que l’énigme qui est attachée à votre passé. Souvent le

pathos est dépourvu de mémoire, ce qui ne signifie pas qu’il n’agit plus en vous. Il est, en fait, comme la partie immergée de l’iceberg. Vous pouvez rester lié à une quelconque souffrance, toute

votre vie durant, sans pouvoir l’identifier. Or vous disposez, sous vos yeux, des clés nécessaires à la résolution du problème. Encore faut-il savoir les utiliser !

- Mais pourquoi attacher autant d’importance aux plaies, aux cicatrices, à la souffrance ? Ne vaudrait-il pas mieux se mettre sur les traces d’Eros et

travailler à sa reconquête ?

- Céleste, je comprends votre suggestion. Elle part, encore une fois, de la prééminence du principe de plaisir sur tout autre principe. Mais, en fait, il

s’agit d’une impasse. Pourquoi les cicatrices, les plaies, les contusions ? Evidemment cela peut paraître paradoxal, mais l’explication est, somme toute, assez simple. Un adulte qui remonte à son

Œdipe, un homme par exemple, recherche, consciemment ou inconsciemment, la dimension d’Eros, non dans son aspect mortifère - il y a souvent du drame, de la passion noire, du destin tragique dans

les relations amoureuses - mais dans sa dimension de faille à combler, c'est-à-dire à réinvestir d’amour vrai, de plaisir, de sentiments souvent exacerbés, magnifiés par le souvenir, la fuite du

temps.

Dans sa régression, Œdipe veut donc s’unir à Eros dans la célébration d’un amour idéal dont sa mère est l’archétype. Le tragique, il l’assume, mais seulement

à la façon d’un expédient symbolique car le « meurtre du père » n’est pas une fin en soi, mais le moyen de fusion, de symbiose avec la Mère-Amour. Cette sorte de retour dans le giron

maternel, dans le bain primordial, résonne à la façon d’un cercle herméneutique : le désir y fusionne deux êtres dans une seule et unique quête érotique qui fonctionne à la manière d’une monade -

ni portes, ni fenêtres - Point d’issue !

Œdipe-Jocaste se confondent dans l’Eros. Leur fusion gomme les différences; de l’indifférencié ne surgit aucune question de l’ordre de l’identité, du

« qui suis-je », de la tension existentielle. Paradoxalement, parti d’une relation, l’Œdipe aboutit à un isolement à un solipsisme dans lequel il semble se suffire à lui-même.

Le problème est totalement autre en ce qui concerne le Complexe d’Exuvie. Recherchant le sens de ses plaies, comme un aveugle lirait les aspérités de

l’alphabet Braille, le patient n’est nullement orienté vers une quête érotique, relationnelle, dont le plaisir serait l’alpha et l’oméga. Chaque cicatrice est une histoire sous-tendue par la

souffrance, par la rencontre de l’expérience, de la douleur. Or, seule cette expérience, est fondatrice d’une vraie question existentielle. Elle est, comme l’œuvre d’un artiste, comme toute

création authentique, la résultante d’une angoisse, d’une résistance à la mort.

A l’opposé de l’Œdipe qui se résout dans une fusion, donc dans une sorte de disparition, passage du multiple à l’un, l’Exuvie réalise un processus

diamétralement opposé : le sujet, isolé dans l’égotisme de ses propres traumatismes, pose sans cesse la question essentielle du pathos, de la finitude. Mais, dans ce cas, la question ne résonne

pas dans le vide, elle appelle une réponse qui, comme tout logos, est une création. Ce logos recrée pour le patient les conditions d’une altérité, situation dialogique où chaque plaie, chaque

cicatrice ouvre l’espace d’un colloque, où l’histoire personnelle peut se reconstruire, peut retrouver le chemin fécond du projet, de la voie à poursuivre.

Comprenez-moi bien, Céleste, si l’Eros est en définitive repli dans une fusion il ne peut aboutir qu’à un non-sens, alors que l’Exuvie, par sa nature

fondamentalement liée à la douleur, n’a d’autre solution que de poser sans cesse la question qui l’ouvre au monde et donc de retrouver, en définitive, le chemin de l’altérité.

La quête d’Œdipe est sous la férule du plaisir, la recherche d’Exuvie entièrement conditionnée par l’aiguillon de la douleur. Vous savez, comme moi, que

« luxe, calme et volupté » de Matisse est, en quelque façon, la représentation idéale du désir, le domaine d’Eros. Imaginez-vous, un moment, comme l’un des protagonistes de l’œuvre du

Maître. Pouvez-vous douter, un seul instant, du souhait qui serait le vôtre de rester éternellement dans cette sorte de paradis, de vous immiscer dans la nature accueillante, de résonner au

rythme de la lumière, de la couleur, de confondre votre corps dans la volupté féminine, de ne plus être qu’une vibration sur la toile. Vous n’auriez plus aucune question à poser sur Thanatos, sur

votre disparition réelle à l’horizon de votre vie.

Maintenant, projetez-vous, mentalement, dans une œuvre totalement différente : « L’Homme à l’oreille coupée » de Van Gogh. Soyez-en le sujet,

Vincent lui-même. Sentez le bandage autour de votre tête, interrogez votre plaie, votre coupure. Vous souhaiteriez alors, avec toute l’énergie dont vous êtes capable, sortir du cadre du tableau,

devenir Autre, faire que la folie s’éloigne de vous; vous poseriez la question du sens de la vie, de la finitude.

Céleste, comprenez-vous bien, maintenant, l’immense fossé qui sépare ces deux conceptions thérapeutiques ? D’un côté Eros, Matisse, « Luxe, calme et

volupté »; de l’autre côté Van Gogh, « L’Homme à l’oreille coupée », le pathos, Thanatos ? Comment vous situez-vous, après ce long exposé théorique sur la thérapie : du côté de

Matisse, du côté de Van Gogh ?

- …

- Votre silence est éloquent. Il signifie simplement que vous avez encore un « fil à la patte » et que votre avenir reste lié à un passé dont

les comptes ne sont pas encore soldés.

- Encore une question de méthode ?

- Vous êtes plutôt bon élève.

- Mais encore ?

- Pensez à votre enfance, à ses paysages. Pouvez-vous y renoncer si facilement ?

- Facilement ? Non. Il y a encore un peu de nostalgie à l’évocation du passé.

- La nostalgie est la plaie de l’âme, elle alimente vos cicatrices, vos meurtrissures, vos bleus, vos contusions, elle les entretient, sans leur procurer la

moindre issue. « Nostalgia », du grec « nostos » (retour) et « algos » (souffrance), au sens propre de « mal du retour, mal du pays », indique bien la

position centrale de la souffrance qui n’est jamais dépassée, qui est entretenue. Le « déraciné » ne faisant pas le deuil de son sol natal, ne peut trouver de nouvelle terre d’accueil.

Le pathos ne peut se résoudre qu’au prix d’un pathos supplémentaire, d’une perte qui, avant tout, est une acceptation ou plus exactement, une décision volontaire. Le bateau n’ouvre son sillage

vers les mers lointaines qu’à condition de larguer ses amarres.

- Cependant, Docteur, il me semble percevoir une faille dans votre argumentation.

- Mon hypothèse serait-elle bancale ?

- Lors de la dernière séance, parlant du Chemin du Ciel, dans une acception symbolique, bien entendu, vous évoquiez la possibilité de le fouler par la

pensée, donc de le parcourir à nouveau, de revivre des émotions, des affects …

- Votre réponse me rassure, en un certain sens : mon hypothèse tient toujours ! Fouler par la pensée est un acte purement rationnel, de l’ordre du

topologique, de l’orientation dans l’espace, de la prise de repères. Il n’engage en rien l’affect, le sentiment, il est une balade libre de toute nostalgie, une « promenade de santé »

si vous préférez !

- Il y faut, sans doute, beaucoup de force de caractère !

- Pas nécessairement. Il s’agit, surtout, d’une prise de position par rapport au temps.

- Par rapport au temps ?

- Prenons la métaphore de la montagne. Nous, les humains, marchons tous sur une ligne de crête. Cette ligne symbolise le présent. Elle est

étroite, difficile à cerner, fuyante. Désignons par « adret » le versant exposé au soleil qui serait sous l’emprise du passé, alors que « l’ubac », versant exposé à l’ombre,

se tournerait vers l’avenir. Dans notre progression sur la ligne de crête, nous avons le choix entre deux attitudes : soit porter notre vue vers l’adret, soit vers l’ubac. La résolution du

Complexe d’Exuvie est totalement comprise dans le choix du versant qu’opère notre regard.

- Si je vous suis bien, c’est dans la perspective de l’ubac, donc de l’ombre, que se situe la seule solution réelle ?

- Sans aucun doute !